05.02.2025

Zum Licht!

Der Stelophor eines thebanischen Beamten

Jahrhundertelang war der Kanon ägyptischer Statuentypen mit wenigen Grundformen ausgekommen. Am wichtigsten – und häufigsten waren die Sitzfigur und die Stand-Schreit-Figur mit dem vorgestellten linken Bein. Im Alten Reich ist daneben lediglich noch die Figur des Schreibenden oder Lesenden von Bedeutung, also die rundplastische Darstellung eines im Schneidersitz auf dem Boden hockenden Mannes mit einem ausgerollten Papyrus auf dem Schoß, auf den er entweder schreibt oder den er liest.

Im Mittleren Reich wird dieses schmale Repertoire ergänzt um die Würfelstatue und die Hockfigur, die beide dem offensichtlichen künstlerischen Bedürfnis dieser Epoche nach Abstraktion entsprechen, im ikonographischen Bereich unterstützt durch Gewänder wie Mantel und langer Schurz, die gleichfalls die Gliedmaße ein- und verhüllen und damit weitgehend unsichtbar machen. Auf Attribute, die in den Händen gehalten oder präsentiert werden, wird weitgehend verzichtet.

© SMÄK

© SMÄKDies ändert sich dann ziemlich unvermittelt im frühen Neuen Reich, in der ersten Hälfte der 18. Dynastie, mit der Regierung der Hatschepsut (ab ca.1490 v. Chr.): Es ist die Kniefigur, die zwar erstmals schon im frühen Alten Reich auftritt, aber bislang keine besondere Rolle gespielt hat und stets kleinformatig war. Nun kann sie sogar kolossale Größe annehmen und wird zum dritten Standardtyp königlicher Plastik. Die gängigste Version zeigt den König mit zwei kugeligen Gefäßen in den erhobenen Händen, die er den Göttern opfert. Auch die Kniefigur, die ein bestimmtes Kultgefäß zur Wasserspende vor sich hält, zeigt den opfernden König, von Bedeutung ist also die Interaktion mit dem Gott.

Auch im Bereich der sog. Privatplastik, womit die Statuen von Beamten und Würdenträgern gemeint sind, macht die Kniefigur Karriere, gleiches gilt für zahlreiche Attribute, die nun gerade mit diesem Statuentyp verbunden werden. Besonders häufig findet sich der Sistrophor, die Kniefigur die vor sich ein übergroßes Sistrum, ein Rasselinstrument aus dem Kult, hält. Neu ist auch der Naophor, eine Kniefigur mit einem Naos, einem Götterschrein vor sich. Seltener zu finden sind Kniefiguren, die eine Opferplatte halten oder eine Götterfigur, die an einem Wasser, einem Libationsbecken knien.

Allen gemeinsam ist der kultische Bezug, die Darbringung von Opfergaben, wie sie schon bei den königlichen Kniefiguren zu beobachten war: Der Statuentyp erfordert das göttliche Gegenüber, er denkt den Gott als Ansprechpartner mit. Das lässt sich zwar auch schon von den Beterfiguren des Mittleren Reiches sagen, aber da wird die Interaktion nur angedeutet, ist viel zurückhaltender: In Stand-Schreit-Figuren legt der König seine flachen Hände auf den Schurz, ein Betgestus. Oder die Hockfigur eines Beamten dreht die auf seinem Schurz ruhenden Hände um, und in den geöffneten Handflächen ist die Hieroglyphe „Hetep“ für „Opfer“ zu erkennen.

Die Kniefiguren des Neuen Reiches mit ihren verschiedenen Attributen sind viel deutlicher in ihrer Aussage, direkter – lauter. Dies gilt vor allem für eine weitere Variante der Kniefigur, den Stelophor, der vor sich oder auf seinen Oberschenkeln eine Stele hält, verbunden mit den nach vorne gewendeten Handflächen, dem Betgestus.

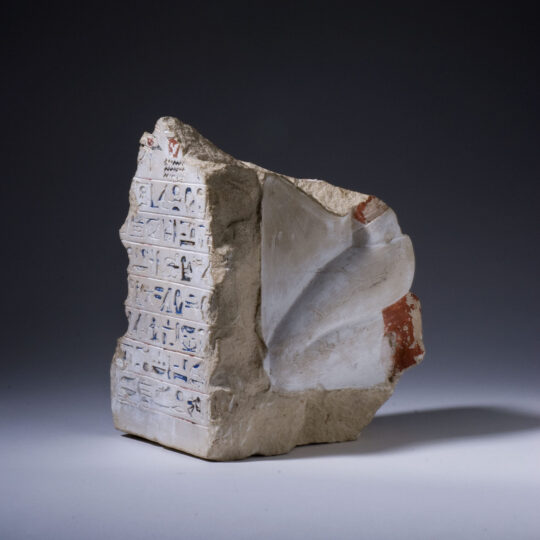

Das Münchner Statuenfragment eines Stelophoren zeigt nur den unteren Teil der Kniefigur von der Taille abwärts, auch die Basisplatte ist weitgehend weggebrochen. In der Seitansicht lassen sich entlang der Bruchkanten der Ansatz der schräg nach oben gehaltenen Unterarme sowie die ausgestreckten Hände – also der Betgestus – erkennen. Der glatte, lange Schurz ist ein Datierungskriterium und liefert den Hinweis auf den frühen zeitlichen Ansatz – später wird häufig ein plissierter Schurz getragen, der Stoff fällt üppiger. Der Kopf hätte, wie bei Stelophoren üblich, über den Rand der Stele hinausgeragt.

Hinter diesem gleichzeitigen Auftreten so vieler neuer Statuentypen – zu dem noch weitere, teilweise einmalige Schöpfungen bei Würfelstatuen, Sitz – und Hockfiguren kommen, lässt sich möglicherweise die Erfindungsgabe eines Mannes namens Senenmut greifen, der eine graue Eminenz in der Regierungszeit der Hatschepsut war, obwohl er aus einfachen Verhältnissen stammte. Er stieg nicht nur zum Erzieher der Königstochter Nofru-Re auf, sondern war auch der Architekt der Tempelanlage von Deir-el-Bahri, dem Totentempel der Königin – und war damit auch verantwortlich für dessen statuarische Ausstattung. Unter seinen eigenen Statuen finden sich zahlreiche Kniefiguren, und, völlig ungewöhnlich für die ägyptische Kunst, auf mehreren seiner Neuschöpfungen rühmt er sich deren Urheberschaft: „Diese Statuen, ich machte sie nach meinen eigenen Gedanken, aus dem Antrieb, nicht fand man es in den Schriften der Vorfahren.“ So ist es durchaus möglich, dass er auch den Anstoß für den Typ des Stelophoren gegeben hat.

Der Text auf den Stelen dieser Kniefiguren ist immer ein Hymnus an eine bestimmte Gottheit, sie richtet sich meist an den Sonnengott, wie auch hier:

Anbetung des Sonnengottes Re

bei seinem Aufgang im östlichen Horizont des Himmels

durch den Vorsteher des Arbeitshauses des Amun, (…)anu.

Er spricht: Gegrüßet seist du,

Re-Atum-Harachte in der Abendbarke

Ich besänftige ihn am Abend.

Du leitest den Himmel in deiner Vollkommenheit.

Der Feind ist gefallen auf deiner Schlachtbank.

Die Interaktion zwischen dem Stifter der Statue und dem Gott ist also deutlicher geworden, sie beschränkt sich nicht mehr auf eine stille Geste oder die Darbringung einer Opfergabe, sie ist zur Kommunikation geworden und thematisiert das gesprochene Wort, das mit erhobenen Händen rezitierte Gebet als Bestandteil der Darstellung: Das Bild ist um eine Tonspur erweitert worden.

Im Bereich des Flachbilds ist dies in der ägyptischen Kunst nicht ungewöhnlich. So werden in den Reliefs der Gräber häufig in den hieroglyphischen Beischriften den Handwerkern oder Bauern ihre Rufe oder Bemerkungen in wörtlicher Rede beigegeben, einem modernen Comic vergleichbar. Die engste Parallele zur Funktion des Stelophoren findet sich in den Türlaibungen thebanischer Felsgräber. Dort steht, nahezu lebensgroß, der Grabbesitzer mit erhobenen Armen, also im Betgestus, darüber ist eine Hymne an den Sonnengott gesetzt. Die Gräber befinden sich auf dem Westufer des Nils, ihre Eingänge sind nach Osten ausgerichtet, der aufgehenden Sonne gegenüber, womit auf die erhoffte Auferstehung, angeglichen an den Lauf der Sonne, angespielt wird.

Als ein Aufstellungsort für Stelophoren ist eine Nische in den pyramidenförmigen Oberbauten oberhalb der Felsgräber anzunehmen, außerdem konnten sie in den offenen Höfen von Tempeln aufgestellt werden. Belegt sind sie nicht nur für Theben, sondern auch für weitere Orte wie Abydos oder Sakkara. Die Verbindung zum Sonnengott wurde zusätzlich mit solaren Motiven oben im Stelenrund geschaffen wie die Barke des Sonnengottes oder Sonnenaffen, die geflügelte Sonnenscheibe oder der Schen-Ring.

Bei all diesen Bezügen zur Sonne, zum aufgehenden Licht, ist es auch nachzuvollziehen, warum der Typ des Stelophoren in einigen wenigen Beispielen auch im königlichen Bereich zu finden ist. Umgesetzt wurde dies von Echnaton, der die lebensspendende Sonnenscheibe Aton für die 17 Jahre seiner Regierungszeit zum einzigen Gott Ägyptens erwählt hatte. Ein Zeugnis für die allmähliche Hinwendung zur Verehrung des Sonnengottes im Verlauf der 18. Dynastie ist auch dieser neue Statuentyp der Kniefigur mit Stele, auf der sich Hymnen an eben diese Gottheit finden.

Hier wird zum ersten Mal formuliert, was dann von vielen Kulturen im Verlauf der Religionsgeschichte wieder aufgegriffen wurde: Die Verehrung eines Sonnengottes und damit die Bedeutung des Lichts als Voraussetzung jedweden Lebens. Im antiken Rom hatte Sol invictus diese Rolle inne, der persische Lichtgott Mithras hatte zahlreiche Anhänger im gesamten Imperium, und beider Geburtstag wurde am 25. Dezember gefeiert, der dann auch vom jungen Christentum – ex oriente lux! – übernommen wurde. Nach 40 Tagen wurde in der jüdischen Tradition das männliche Kind im Tempel vorgestellt, so auch Jesus, was dann in einer sich allmählich entwickelnden Liturgie im Verlauf der Spätantike zu einem Festsetzen des Endes der Weihnachtszeit am 2. Februar führte und mit zahlreichen Lichtfesten gefeiert wurde.

Dieser Tag – Mariä Lichtmess – brachte das Licht wieder in die dunkle Zeit, der Bauernkalender kennt zahlreiche Regeln, die sich auf diesen Tag beziehen, am dem das Gesinde auf den Bauernhöfen seinen Lohn erhielt oder einen neuen Arbeitsvertrag schloss. Bis zu diesem Tag darf der geschmückte Weihnachtsbaum stehen bleiben, dann muss er abgeräumt werden. „Und ewig grüßt das Murmeltier“: Im amerikanischen Raum hat sich seit dem 19. Jahrhundert am 2. Februar der „Groundhog day“ etabliert. Wenn in Punxsutawney das Murmeltier Phil das Licht – und damit seinen Schatten sieht – bleibt es für weitere sechs Wochen Winter. Was es heuer getan hat…

Kalkstein, bemalt (vermutlich aus Theben)

H. 24,3 cm, Br. 14,5 cm; T. 21,5 cm

Neues Reich, 18. Dynastie, um 1400 v. Chr.

Inv. Nr. ÄS 7279

Erworben mit Unterstützung des Freundeskreises

(ausgestellt im Raum „Kunst und Form“)