06.05.2025

Hilferuf

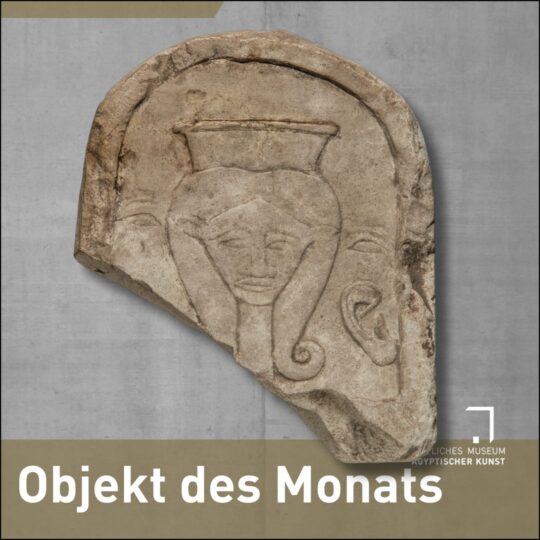

Eine Votivstele der Hathor

© SMÄK, Foto: M. Franke

© SMÄK, Foto: M. FrankeDie kleine, oben abgerundete Stele, deren linke untere Ecke diagonal abgebrochen ist, zeigt im versenkten Bildfeld in erhabenem Relief den Kopf der Göttin Hathor, flankiert von je einem Auge und einem Ohr. Das Gesicht der Göttin ist in seiner auch sonst üblichen Darstellungsweise wiedergegeben: in frontaler Ansicht und mit abstehenden Kuhohren, die vor einer Perücke mit unten schneckenartig eingerollten Haarsträhnen liegen.

Die Bedeutung einer Gottheit lässt sich an der Vielfalt und Zahl ihrer Erscheinungsformen ablesen. Da die altägyptische Religion m Gegensatz zu den monotheistischen Religionen wie Christentum, Judentum oder Islam kein Bildnisverbot des Göttlichen kennt, umfasst das Repertoire der Darstellungsformen nahezu die gesamte sinnlich erfahrbare Welt. Sonne, Mond und Sterne, Wasser, Luft und Berge charakterisieren das Wesen der Götter, das sich in einer Frau, einem Mann, einem Kind manifestieren kann. Die gesamte Tierwelt dient der bildlichen Konkretisierung Gottes, der sich auch als Baum oder Blume zeigen kann und ebenso im Kultgerät erfahrbar wird. Darüber hinaus ist die Mischgestalt – Mensch mit Tierkopf – bildlicher Ausdruck des Versuches, Gott im Bild zu fassen in Darstellungen, die außerhalb des sinnlich Wahrnehmbaren liegen.

„Preis dir,

goldene Kuh mit schönem Gesicht

und vielen Farben.

Einzige im Himmel ohnegleichen,

Hathor auf dem Haupt des Re!“

lautet ein Preislied auf die Himmelsgöttin Hathor. Die Vorstellung des Himmels als kuhgestaltige weibliche Gottheit lässt sich bis in die Frühzeit (um 3000 v. Chr.) verfolgen. Sie ist die himmlische Mutter, die die Sonne gebiert und Leben schafft, sie ist die Liebesgöttin, der Inbegriff jugendlicher Schönheit, „Herrin der Freude, der Musik und der Liebe“ wird sie genannt. Als Baumgöttin, deren Körper aus dem Stamm einer Sykomore wächst, versorgt sie die Verstorbenen mit Nahrung. Und als „Herrin des Tanzes und Herrin der Trunkenheit“ zählt sie zu den wenigen Gottheiten, in deren Kult Alkohol – Wein und Bier – eine Rolle spielt.

Neben ihrer Erscheinungsform als Kuh tritt Hathor auch in Frauengestalt mit einem Kopfputz aus Kuhgehörn und Sonnenscheibe auf, die Mischgestalt als Frau mit Kuhkopf ist selten. Wie kaum eine andere Gottheit ist Hathor jedoch in ihren Kultgeräten präsent, im Menit, zugleich Schmuckstück und Rasselinstrument, und vor allem im Sistrum. Die Architektur ihres Tempels in Dendera, ihrem Hauptkultort, kann als monumentale Gestaltwerdung dieses Aspektes der Göttin verstanden werden: Die Säulen von Pronaos und Hypostyl sind als riesige Nachbildungen von Sistren gestaltet, die ebenfalls als Rasselinstrumente in ihrem Kult verwendet wurden.

Als Verkürzung des Sistrums steht das Gesicht der Hathor, das nicht einfach ein Frauengesicht mit Kuhohren ist. Auch zeigt es nicht die Proportionen eines menschlichen Gesichtes, sondern ist dreiecksförmig zum Ansatz der Ohren hin in die Breite gezogen, was ihm einen eigenartigen fremdländischen Ausdruck verleiht: Hathor ist auch die Göttin der Fremde, des Grenzgebietes zu Nubien im Süden, des Sinai im Norden, sie wurde in Byblos verehrt, in Timna am Golf von Akaba und in Punt.

Diesen Aspekt der Fremde betont die Frontalität in der Wiedergabe ihres Gesichtes: En-face-Darstellungen sind in der ägyptischen Kunst äußerst selten, sie finden sich vereinzelt im Neuen Reich bei MusikantInnen, regelmäßig jedoch bei ausländischen Gefangenen, die der ägyptische König, gleich in einem ganzen Bündel, am Haarschopf packt und zu erschlagen droht. Riesengroß auf dem Pylon des Tempels dargestellt, dient dieses Motiv zur Propagierung der Macht und Stärke Pharaos – mit weit aufgerissenen Augen starrt der unterworfene Gegner den Betrachter angsterfüllt an.

Auch unsere kleine Stele zeigt das Kultsymbol des Hathor-Pfeilers: Das menschliche Gesicht ist zu einer geometrischen Form, einem Fünfeck, stilisiert und im Bildfeld so weit nach oben gerückt, dass der Platz fehlt für das Kuhgehörn mit Sonnenscheibe, das üblicherweise als Kopfputz noch auf dem Kalathos sitzt. Dafür ist der Hals zwischen den Voluten der Perücke stabartig nach unten gezogen als Griffstab des Sistrums.

Die (ursprünglich) zwei großen menschlichen Ohren rechts und links davon ordnen die Stele der Gruppe der sogenannten Ohren-Stelen zu, die als Votivgabe einer Gottheit gestiftet wurden, um entweder für eine erwiesene Gunst zu danken oder sich zukünftiger Hilfe zu versichern. Die Ohren unterstützen diese Anliegen und sollen die Götter dazu bewegen, die Bitten und Anrufungen der einzelnen Gläubigen zu erhören.

Diese Vorstellung wird auch in den Hymnen und Gebeten der „Persönliche Frömmigkeit“ im Neuen Reich formuliert. Der Begriff umschreibt eine religiöse Haltung, die vor allem in der Ramessidenzeit weit verbreitet war. Diese Frömmigkeit ist entstanden aus einer Art Lebensangst, die aus der Isolierung des Menschen in der Gesellschaft geboren wurde. Das Phänomen der „Persönlichen Frömmigkeit“ erfährt seinen Durchbruch in der Amarna-Zeit als Reaktion auf den monotheistischen Kult des Sonnengottes Aton, als Echnaton mit seiner Lehre des Einen Gottes die persönliche Bindung des Einzelnen an die Gottheit aufgehoben hatte.

In seinem Bemühen, diese Isolierung zu durchbrechen, sucht der Mensch Beistand und Geborgenheit bei einer Gottheit. Jeder Gott kann zu einer persönlichen Schutzgottheit erwählt werden, meistens treten heimische Götter aus der Umgebung des Hilfe suchenden Menschen auf. Auch vergöttlichte Könige können in Gestalt ihrer Statuen die Rolle der persönlichen Schutzgottheit übernehmen.

Neben den Textquellen der „Persönlichen Frömmigkeit“ zeugen zahlreiche, meist kleinformatige, schlichte Stelen von diesem neuen Phänomen. Besonders viele von ihnen wurden in Deir el-Medineh gefunden, der Siedlung in Theben-West, wo es neben kleinen Heiligtümern für verschiedene Lokalgottheiten auch immer einen Hathor-Tempel gegeben hat. Gegründet worden war die von einer Mauer umgebene Stadt zu Beginn des Neuen Reiches in der frühen 18. Dynastie (um 1520 v. Chr.) für die Arbeiter, die von nun an die Gräber der Pharaonen im „Tal der Könige“ schufen.

Wobei die Bezeichnung „Arbeiter“ zu kurz greift, denn sie waren nicht nur für die Ausschachtung der ausgedehnten Grabanlagen zuständig, sondern ebenso für deren Ausstattung mit Reliefs und Malereien – sie waren hochqualifizierte und gutbezahlte Spezialisten. Doch die ägyptische Sprache kennt keinen Unterschied zwischen „Handwerker“ und „Künstler“, was auch für die gesamte Antike gilt.

Diese Spezialisten von Deir el-Medineh standen in Staatsdiensten und wurden mit allen Dingen des täglichen Bedarfs gut versorgt, so dass sich Vorsteher sogar kleine Güter außerhalb der Siedlung leisten konnten und genügend Zeit zur Anlage eigener dekorierter Gräber hatten. Doch Missernten und Korruption in der späteren Ramessidenzeit gefährdeten zunehmend ihre Versorgung. Als diese schließlich ganz in Stocken geriet, kam es zum ersten schriftlich dokumentierten Streik der Geschichte: im 29. Regierungsjahr von Ramses III., am 4. November 1159 v. Chr., dokumentiert in einem Turiner Papyrus (p1180): „Wir sind hungrig!“.

Arbeitsniederlegung, Protestmärsche, Forderungen der Arbeiter, Angebote der Verwaltung – alle Elemente eines Arbeitskampfes sind aufgeführt, wie sie dann in der Neuzeit im Zuge der industriellen Revolution ab der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. erst mehr als 3000 Jahre später wieder aufkamen. In den USA protestierten 1886 in mehreren Städten rund 400 000 Menschen und forderten die Einführung eines 8-Stunden-Tages – am 1. Mai!

Kalkstein

H. 13,8 cm, Br. 11,2 cm, T. 3,1 cm

(Vermutlich aus Deir el-Medineh)

Neues Reich, 19.-20. Dynastie, um 1200 v. Chr.

Inv.Nr. ÄS 1394

Aus der Sammlung Wilhelm Spiegelberg

(ausgestellt im Raum „Religion“)