01.11.2025

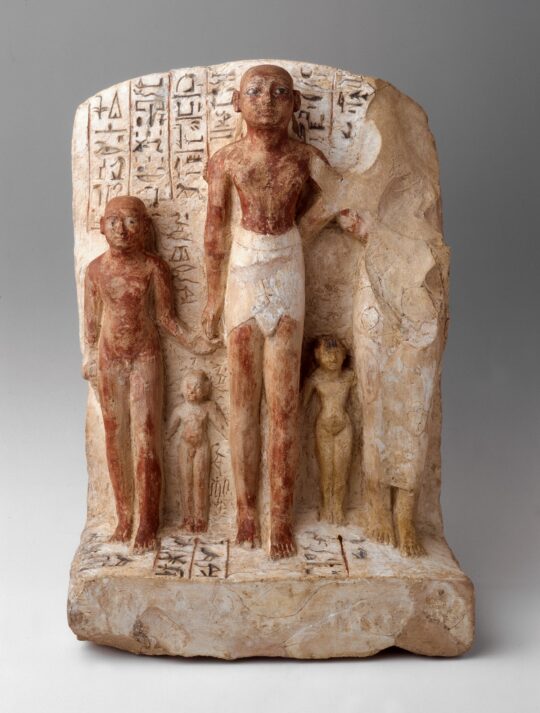

Die Familie des Mainechet

© Museo Civico Archeologica, Bologna

© Museo Civico Archeologica, BolognaDie Statuengruppe des Mainechet ist ein besonderes Beispiel eines innigen Familienporträts aus dem Neuen Reich: Mainechet, der Bildhauer des Amun war, hat sich mit seiner Ehefrau, der Hausherrin Amuneminet, gemeinsam mit seinen Kindern verewigen lassen.

Mainechet trägt einen kurzen Schurz und einen kahl rasierten Kopf. Seine Frau, die leider nicht mehr vollständig erhalten ist, wird mit einem langen Gewand abgebildet. Alle drei dargestellten Kinder sind als Zeichen ihrer Jugend nackt wiedergegeben. Die beiden Jungen sind ebenfalls glatzköpfig, das Mädchen hat hingegen eine Kinderfrisur mit Haarsträhnen auf der Stirn. Beide Geschlechter sind in der für sie typischen Hautfarbe wiedergegeben: die Frauen blass, die Männer rötlich gebräunt.

Die enge Verbundenheit der Familienmitglieder drückt sich durch die körperliche Interaktion aus: Mann und Frau greifen hinter den Rücken jeweils nach dem anderen – die Hand von Amuneminet fasst die Schulter ihres Mannes, dessen Hand einst sicherlich auch die Schulter seiner Frau berührte.

Auch die Kinder suchen den körperlichen Kontakt zu den Eltern: Mainechet und der älteste Sohn halten sich an den Händen. Der kleinste Sohn berührt mit beiden Händen die Waden des Bruders und des Vaters, zwischen denen er steht. Die Tochter, die sich wiederum zwischen Mutter und Vater befindet, greift ebenfalls nach den Beinen beider Eltern.

Der Text nennt die typische Opferformel: Der Totengott Osiris soll dem Verstorbenen Mainechet allerlei Opfergaben gewähren. Die Inschriften nennen darüber hinaus auch den Namen sämtlicher Familienmitglieder, und tatsächlich scheinen Mainechet und Amuneminet fünf Kinder gehabt zu haben: Die vier Söhne Cheruef, Thotmes und zwei Jungen namens Pasched I. und Pasched II. sowie die Tochter Henuttaneb. So finden sich auf der Statuenbasis zu Füßen der drei Kinderdarstellungen die Nennungen „seiner Tochter Henuttaneb“, „seines Sohnes Pasched (I.)“ sowie „seines Sohnes Pasched (II.)“.

Die Textspalten auf der Basis entsprechen in ihrer Gestaltung der Inschrift der Opferformel auf der Rückwand der Familiengruppe und scheinen zum selben Zeitpunkt angebracht worden zu sein. Zusätzlich wurden auf der Rückwand, zu einem späteren Moment, neben den Köpfen der beiden Söhne, zwei weitere Beischriften angebracht. Die Figur des ältesten Sohns erhielt den Beisatz „sein Sohn Cheruef“, der jüngste „sein Sohn Thotmes“. Die beiden Jungen können somit mit unterschiedlichen Söhnen der Familie identifiziert werden.

36,5 x 23 cm

Kalkstein, bemalt

Neues Reich, Erste Hälfte der 18. Dynastie, Regierungszeit von Thutmosis I. oder II., um 1493–1480. Chr.

KS 1819 (Museo Civico Archeologica, Bologna)

Vom 28.10.2025 bis 21.6.2026 zu sehen in der Sonderausstellung „Kindheit am Nil – Aufwachsen im Alten Ägypten“