Grünes Museum

Unser Weg zum Grünen Museum

Das Staatliche Museum Ägyptischer Kunst hat 2021 damit begonnen, systematisch Prinzipien ökologischer Nachhaltigkeit in den Museumsbetrieb zu integrieren. Den Auftakt bildete im Jahr 2021 ein umfassendes „Green Screening“, bei dem die Grundlagen erfasst und die wesentlichen Verbraucher sowie Verbräuche im Haus identifiziert wurden.

Die erhobenen Daten waren die Basis für die Erstellung einer Eröffnungs-Klimabilanz für das Jahr 2020, die seither jährlich fortgeschrieben wird. Damit gehört das SMÄK zu den ersten Museen in Deutschland, die ihre ökologischen Auswirkungen regelmäßig und transparent dokumentieren.

© C. Gerhard

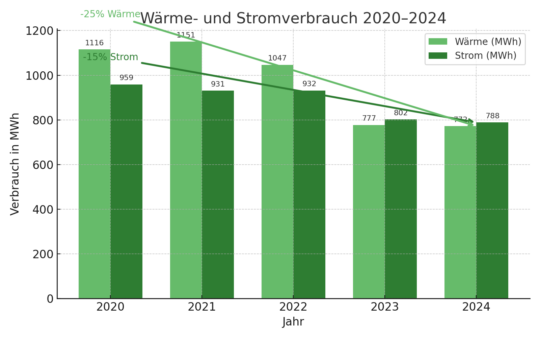

© C. GerhardParallel hat das Museum einen „Grünen Katalog“ entwickelt, der die wesentlichen Ziele und Prinzipien für den Bereich ökologische Nachhaltigkeit formuliert. Auf dieser Basis entstand ein Maßnahmenplan, der mit klaren Zeitachsen und Zuständigkeiten unter der Leitung des Umweltteams umgesetzt und fortgeschrieben wird. Durch die Maßnahmen konnte das Museum bereits erhebliche Mengen an Strom- und Wärmeenergie einsparen und seit 2023 seine Emissionen aus diesen Bereichen deutlich senken: ca. 15 % Strom und 25 % Wärmeenergie

Ergänzt wird dieser Prozess durch eine Umweltpolitik – ein Mission Statement, in dem das Museum seine Haltung und Verantwortung für ökologische Nachhaltigkeit nach innen und außen dokumentiert.

Unsere Klimabilanzen 2020-2024

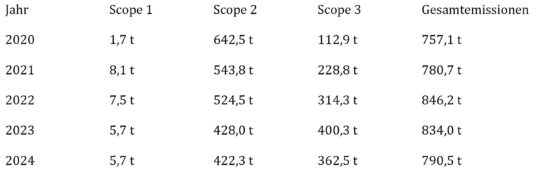

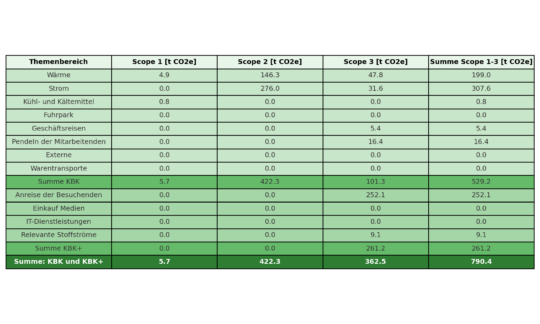

Seit 2020 erstellt das SMÄK jährlich eine Treibhausgasbilanz. Für die Jahre 2021 bis 2024 verwenden wir als Basis den CO₂-Rechner des Aktionsnetzwerks Nachhaltigkeit, der erstmals einen bundesweit einheitlichen Berichtsstandard für den Kulturbereich bereitstellte. Die Eröffnungsbilanz 2020 wurde noch nach dem allgemeinen Standard des Greenhouse Gas Protocol erstellt.

Ergebnisse 2020–2024 (location-based Ansatz)

© C. Gerhard

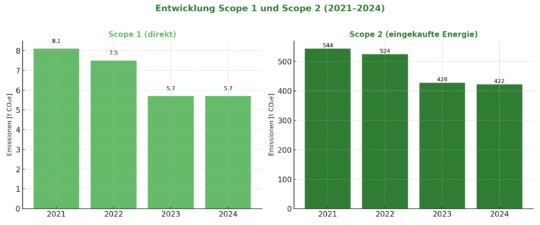

© C. GerhardBesonders durch die seit Ende 2022 systematisch eingeführte Nachtabschaltung der Lüftungsanlagen konnten Scope-1- und Scope-2-Emissionen seit 2022 deutlich reduziert werden. Die Werte 2020 sind durch den Wechsel zum Bilanzierungsinstrument der „Klimakulturbilanz“ für die Jahre 2021-2024 nur eingeschränkt mit den Werten der Folgejahre vergleichbar.

© C. Gerhard

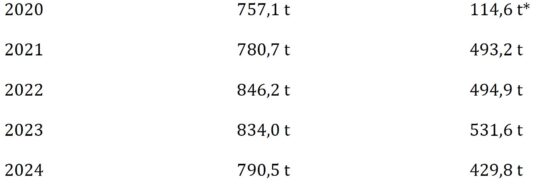

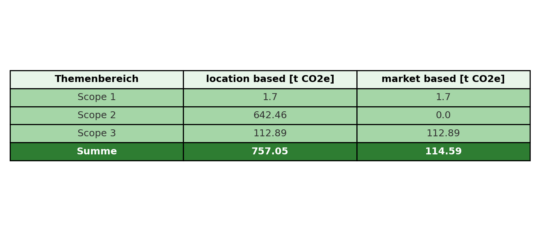

© C. GerhardMarket-Based Ansatz

Im market-based Ansatz werden die Stromemissionen nach den tatsächlich eingekauften Herkunftsnachweisen bilanziert. Das Museum bezieht Strom, der über Zertifikate aus skandinavischer Wasserkraft als klimaneutral gestellt wird. Damit wird Scope 2 mit 0 g CO₂e/kWh bilanziert. Berücksichtigt werden lediglich die Vorkettenemissionen von Wasserkraft, die in gemäßigten Zonen bei ca. 12–13 g CO₂e/kWh liegen (Flury & Frischknecht 2012, zitiert nach UBA/Deutscher Bundestag, WD 8-052/22).

Das Museum hat keine Wahlfreiheit beim Stromeinkauf: Als Teil einer Bezugsgemeinschaft mit anderen staatlichen Institutionen kann es nicht selbst entscheiden, welche Strom- und Wärmequellen konkret genutzt werden. Intern bemüht sich das Museum daraufhinzuwirken, dass der Anteil erneuerbarer Energien im gemeinsamen Stromeinkauf weiter steigt und zugleich die Qualität der genutzten erneuerbaren Energien verbessert wird.

Ergebnisse im market-base Ansatz

© C. Gerhard

© C. Gerhard*Für die Bilanz 2020 standen noch keine Daten zur Besuchermobilität zur Verfügung, weshalb dieser Bereich nicht berücksichtigt wurde.

Klimabilanz 2020

© C. Gerhard

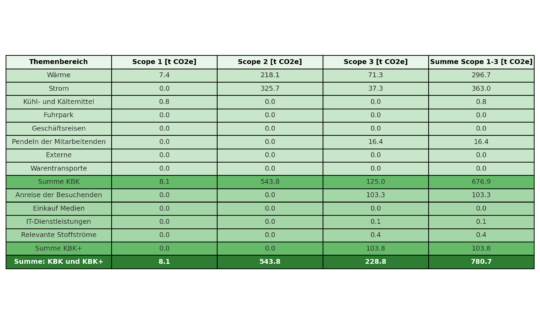

© C. GerhardKlimabilanz 2021

© C. Gerhard

© C. GerhardKlimabilanz 2022

© C. Gerhard

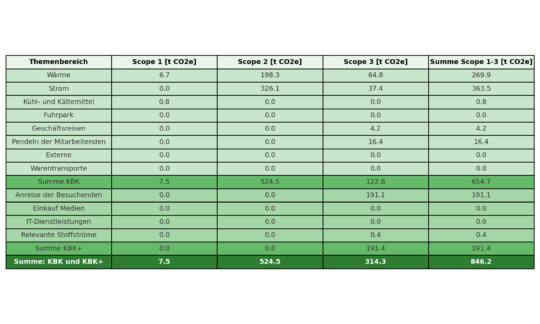

© C. GerhardKlimabilanz 2023

© C. Gerhard

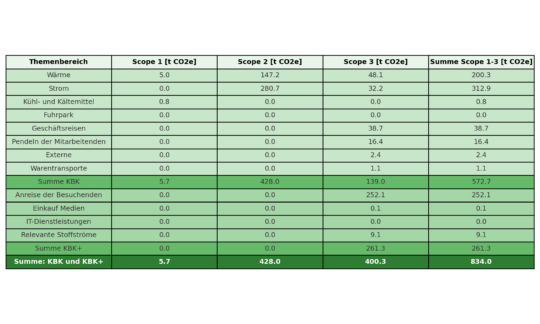

© C. GerhardKlimabilanz 2024

© C. Gerhard

© C. GerhardAnmerkungen zu den Klimabilanzen

• Das Museum ist als staatliche Institution verpflichtet, Strom und Wärme über die TU München zu beziehen.

• Der Strom stammt aus Verträgen, die vom TÜV Nord als klimaneutral zertifiziert sind. In den Bilanzen wird dennoch im location-based Ansatz der deutsche Strommix angegeben, wie es der Bilanzierungsstandard Kultur vorsieht.

• Die Fernwärme wird zu 25 % aus einem mit Biogas betriebenen Blockheizkraftwerk erzeugt, weshalb dieser Anteil auch entsprechend bilanziert wird.

• Seit 2021 konnten wesentliche Einsparungen beim Wärme- und Stromverbrauch erzielt werden, vor allem durch die Nachtabschaltung der Lüftung und Klimaanlage, die seit 2022 systematisch durchgeführt wird. Das zeigt sich vor allem im location based-Ansatz in Scope 2.

• Das Museum verfügt über keinen eigenen Fuhrpark, dieser Bereich wird mit null bilanziert.

• Im Jahr 2021 fanden pandemiebedingt keine Dienstreisen statt.

• Die Emissionen aus der Mobilität der Mitarbeitenden wurden 2020 über eine Umfrage erhoben und werden seitdem pauschal in gleicher Höhe angesetzt.

• Die Mobilität der Besucherinnen und Besucher wurde im Frühjahr 2024 in einer repräsentativen Befragung ermittelt. Daraus ergibt sich ein Wert von 1,8 kg CO₂ pro Besuch, der für die Jahre 2021 bis 2024 als Durchschnittswert übernommen wurde.

• Scope 3 weist von 2021 bis 2023 eine Steigerung auf, die auf die deutlich gestiegenen Besucherzahlen zurückzuführen ist.

• Warentransporte fallen beim Museum nur selten an und werden daher gering oder mit null bilanziert.

• Auch im Bereich Verpackungsmaterial gab es im betrachteten Zeitraum keine nennenswerten Verbräuche, sodass dieser Bereich nicht bilanziert wurde.

• Alle Bilanzen 2021–2024 wurden mit dem CO₂-Rechner des Aktionsnetzwerks Nachhaltigkeit erstellt, der erstmals einen bundesweit einheitlichen Berichtsstandard für Kultureinrichtungen bereitstellt.

• Die Eröffnungsbilanz 2020 wurde nach dem allgemeinen Standard des Greenhouse Gas Protocol erstellt.