Hauptwerke der Sammlung

© SMÄK, Marianne Franke

© SMÄK, Marianne FrankeFragen Sie bei Ihrem Museumsbesuch an der Kasse nach unserer Highlights-Tour auf dem MedienGuide – dort stellen wir Ihnen die Hauptwerke unserer Sammlung im Detail vor!

Kunst und Form

© SMÄK, Marianne Franke

© SMÄK, Marianne FrankeStand-Schreitfigur eines falkenköpfigen Gottes

Die Mischgestalt aus Menschenkörper und Falkenkopf mit Strähnenperücke als Symbol des Göttlichen war eine übliche Ausdrucksform in der ägyptischen Kunst. In der Antike waren Statuen wie diese oft bemalt oder vergoldet, über die Jahrhunderte jedoch sind die Farben verschwunden. Weil die Statue keine Inschrift trägt, ist unklar, um welchen Gott es sich handelt. Bekleidet ist er mit knielangem Schurz, ein mehrreihiger Kragen schmückt seinen Hals. In seiner linken Hand hält er das Ankh-Zeichen – eine altägyptische Hieroglyphe für das Wort „Leben“, das die Götter den Menschen schenken.

Neues Reich, 18. Dynastie, um 1360 v. Chr. | Granodiorit | Theben-West, Totentempel Amenophis III. (?) | Gl. WAF 22a | Leihgabe Wittelsbacher Ausgleichsfonds

© SMÄK, M. Franke

© SMÄK, M. FrankeWürfelfigur des Bakenchons, Hohepriester des Amun

Die Arme auf den angezogenen Knien verschränkt, den Blick geradeaus gerichtet, scheint diese Persönlichkeit hier ziemlich gelassen in sich zu ruhen. So, als spüre sie dem Moment nach, seiner Ungestörtheit, seiner Leichtigkeit. Dabei zeigt die Figur ein Schwergewicht in unserem Museum – im wörtlichen wie übertragenen Sinn: Bakenchons hatte im Lauf seines über 85-jährigen Lebens zahlreiche Ämter inne, wie die Hieroglyphen-Inschrift auf der Vorderseite, der Rückenplatte und dem Sockel der Statue verrät.

Neues Reich, 18. Dynastie, um 1320 v. Chr. wiederverwendet: 19. Dynastie, um 1220 v. Chr. | Kalkstein | Theben, Karnak | Gl.WAF 38 | Leihgabe Wittelsbacher Ausgleichsfonds

© SMÄK, Marianne Franke

© SMÄK, Marianne FrankeFamiliengruppe

Mann und Frau sitzen auf einer Bank, er mit Lockenperücke und knielangem Wickelschurz, der vorne am Bauch verknotet war. Sie trägt ein langes Kleid und eine gescheitelte Strähnenperücke über das echte Haar gezogen, wovon der Ansatz noch hervorlugt.

Typischerweise umarmt die Frau den Mann und drückt damit ihre Zuneigung aus.

Altes Reich, 5. Dynastie, um 2400 v. Chr. | Kalkstein mit Bemalung | ÄS 7146

Kunst und Zeit

© SMÄK, M. Franke

© SMÄK, M. FrankeDoppelstatue des Pharao Niuserre

Dass Niuserre hier zweifach erscheint, lässt auf das Selbstverständnis und die Funktion altägyptischer Könige schließen: Hier steht eine Doppelnatur aus Mensch und Gott. Beide Figuren sind nicht nur gleich groß und sehen identisch aus, sondern tragen auch die typische Königskleidung: ein rechteckiges, teils in Falten gelegtes Kopftuch, auch „Nemes“ genannt, mit aufgesetztem Reif und Uräusschlange in der Mitte der Stirn. Die aufgestellte Kobra soll den König beschützen – und abwehren, wer auch immer sich ihm bedrohlich nähert. Ein weiteres Merkmal ist der kurze, dreiteilig gefaltete und plissierte Schurz, den um die Taille ein Gürtel zusammenhält. Das trapezförmige Mittelstück des Schurzes war nur den Königen vorbehalten und kam in der Kleidung von Privatpersonen nicht vor.

Altes Reich, 5. Dynastie, um 2390 v. Chr. | Kalzit | ÄS 6794

© SMÄK, M. Franke

© SMÄK, M. FrankeKultstatue eines Krokodils

Zusammen mit weiteren Objekten wurden dieses Krokodil im Fayum gefunden, einer Region im Norden Ägyptens, gut eine Autostunde von Kairo entfernt. Dort waren sie vermutlich in einem Depot vergraben worden. Figuren wie das Krokodil sind besonders selten. Seine Größe und aufwendige Gestaltung sprechen dafür, dass es sich dabei um die zentrale Kultstatue eines Heiligtums für den Gott Sobek handelt. Er war der Hauptgott im Fayum, dem einstigen Sumpfgebiet, das die Könige des Mittleren Reichs über Kanäle trockenlegen ließen. Seither wird das Fayum landwirtschaftlich genutzt und im Volksmund noch heute „der Gemüsegarten Kairos“ genannt.

Mittleres Reich, 12. Dynastie, um 1800 v. Chr. | Kupfer, Silber | Fayum (?) | ÄS 6080

© SMÄK, Marianne Franke

© SMÄK, Marianne FrankeKniefigur des Architekten Senenmut mit Symbol der Göttin Hathor

Als oberster Bauleiter der Königin genoss er viele Privilegien – und mitunter auch die Freiheit, sich selbst kreativ zu verwirklichen. So soll er den Figurentyp des Sistrum-Trägers erfunden haben, den uns diese Granitstatue hier zeigt: Senenmut hält die Rahmenrassel, genannt Sistrum, zwischen Händen und Knien. In dieser Abbildung stark vergrößert dargestellt, birgt das Musikinstrument verschiedene Symbole: Auf ein Knotenamulett als Unterbau ist der Kopf der Göttin Hathor gesetzt. Sie trägt Perücke, Kuhohren und Voluten mit rechteckiger Tempelfassade dazwischen, auf der in kryptischer Schrift Hatschepsuts Name zu lesen ist.

Neues Reich, 18. Dynastie, um 1470 v. Chr. | Granit | Armant | ÄS 6265

© SMÄK, Marianne Franke

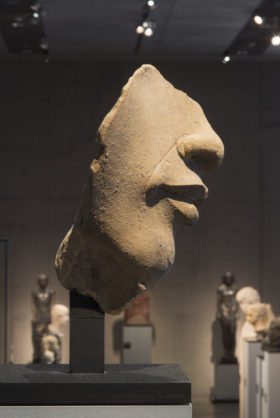

© SMÄK, Marianne FrankeGesichtsfragment einer Kolossalstatue des Pharao Echnaton

Als Amenophis IV. geboren, bestieg er im 14. Jahrhundert vor Christus den Thron und rüttelte in den 17 Jahren seiner kurzen Amtszeit gewaltig an den Grundfesten bisheriger Traditionen. Unter seiner Herrschaft erlebte Ägypten ein wahres Abenteuer. Hatte sich das Pantheon bisher durch eine Vielzahl an Haupt- und lokalen Nebengöttern ausgezeichnet, erklärte Amenophis die Sonnenscheibe Aton fortan zum alleinigen Gott. In seinem fünften Regierungsjahr benannte er sich überdies in Echnaton um – ein Name, dessen Stamm auf den neuen Hauptgott verwies und gemeinhin „Glanz des Aton“ bedeutet.

Neues Reich, 18. Dynastie, um 1350 v. Chr. | Sandstein | Karnak, Aton-Tempel | ÄS 6290

© SMÄK, Marianne Franke

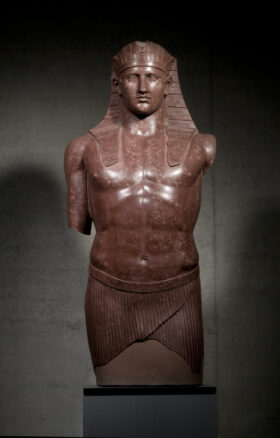

© SMÄK, Marianne FrankeÄgyptisierende Stand-Schreitfigur des Antinoos

Die Figur stammt aus der Villa Adriana bei Rom, wo sie mit einem Zwilling aus weißem Marmor zur Ausstattung des sogenannten Kanopus-Tales gehörte, einer Imitation des Osiris-Heiligtums in der antiken Küstenstadt Kanopus bei Alexandria.

Über die historische Person des Dargestellten ist wenig bekannt. Antinoos, der auch als „Liebling“ oder „Geliebter des Kaisers“ in die Geschichtsschreibung einging, hatte Hadrian und seine Gemahlin Sabina im Jahr 130 nach Ägypten begleitet – und fand auf der Reise den Tod im Nil.

Römische Zeit, um 135 n. Chr. | Marmor | Villa Hadriana (Tivoli) | Gl.WAF 24 | Leihgabe Wittelsbacher Ausgleichsfonds

Obelisk

© SMÄK, Marianne Franke

© SMÄK, Marianne FrankeObelisk des Titus Sextius Africanus

Unser fünfeinhalb Meter hoher Obelisk ist aus drei Teilen zusammengesetzt, von denen nur

das Mittelstück antik ist. Es nennt auf seinen vier Seiten den Stifter des Denkmals, Titus

Sextius Africanus, der wohl ein römischer Magistrat in Ägypten war. So wenig man über den

Sponsor weiß, so ungewiss ist auch der ursprüngliche Standort des Obelisken in Rom.

Römische Zeit, um 50 n. Chr. | Rom | Gl.WAF 39 | Leihgabe Wittelsbacher Ausgleichsfonds

Pharao

© SMÄK, Marianne Franke

© SMÄK, Marianne FrankeOberteil einer Sitzfigur des Königs Ramses II. mit Krummstab und Wedel

Unsere Ramses-Figur hier, die aus dem Neuen Reich um 1240 vor Christus stammt, zeigt die charakteristischen Merkmale königlicher Ikonografie – etwa das quergestreifte Nemes-Kopftuch, das eng an der Stirn anliegt und hinter den Ohren in zwei Lappen bis auf die Brust fällt. Schwache Farbreste lassen erkennen, dass die Lappen abwechselnd blau und gelb bemalt waren – so, wie man es von der Goldmaske des Tutanchamun kennt.

Neues Reich, 19. Dynastie, um 1240 v. Chr. | Sandstein | Nubien | Gl. 89

Fünf Jahrtausende

© Claus Rammel

© Claus RammelFünf Jahrtausende

Die Zeit nimmt alles mit, sagt man, aber sie lässt auch Neues beginnen. Wir waren, wir sind, wir werden sein – nur ohne Zeit sind wir nichts. In dieser Vitrine sind 5000 Jahre gespeichert. Die Geschichte des Alten Ägypten auf 17 Metern Länge, vom 4. Jahrtausend vor bis ins 1. Jahrtausend nach Christus. Ein museales Wimmelbild, vollgestellt mit Geschichten, die von Kontinuität und Wandel gleichermaßen erzählen. Jedes Objekt ist Stellvertreter seiner Zeit und liegt eingebettet ins Niltal, dessen organische Form der helle und dunkle Sand inszenieren.

Jenseitsglaube

© SMÄK, Marianne Franke

© SMÄK, Marianne FrankeScheintür der Chnumit

Die Scheintür der Chnumit ist auf den ersten Blick einer tatsächlichen Tür nachempfunden, aber in Wahrheit natürlich nicht benutzbar. Sie dient dem Wechsel zwischen Jenseits und Diesseits: Chnumit, die Verstorbene, kann durch die Scheintür in den zugänglichen Bereich des Grabgebäudes gelangen, sich an den Opfergaben bedienen und wieder zurück ins Jenseits treten. Die Modelltür im Zentrum der bemalten und reliefierten Kalksteinplatte ist mit zwei Flügeltüren, zwei Türriegeln und einer aufgerollten Matte unterhalb des Türsturzes dargestellt. Sie konnte in richtigen Wohnhäusern herabgelassen werden. In der rechteckigen Platte über dem Sturz sitzt Chnumit an einem Tisch mit Opfergaben. Um dieses zentrale Motiv herum sind Titel und Name der Grabinhaberin sowie eine Opferformel zu lesen: ein Gebet an den Jenseitsgott Anubis, das der Verstorbenen Opfergaben garantiert.

Altes Reich, 6. Dynastie, um 2200 v. Chr. | Kalkstein | Sakkara, Grab der Chnumit | ÄS 6288

© SMÄK, Claus Rammel

© SMÄK, Claus RammelOberteil des Sarges der Königstochter und Königsschwester Sat-Djehuti

Der Sarg der Satdjehuti ist aus dem Holz der Maulbeerfeige gebaut, mit Stuck überzogen und vollflächig vergoldet. Das Gesicht wurde aus nicht minder kostbaren Materialien gefertigt: die Augen aus Marmor und Obsidian, ihre Lider aus Kupfer. Der Sarg in Menschengestalt war über und über mit Federn bedeckt. „Rischi“-Särge nennt man ihre charakteristische Form, weil „Rischi“ auf Arabisch „Federn“ heißt. Auch die Geierhaube als typische Kopfbedeckung ägyptischer Königinnen lässt das Federmuster erkennen, während vorne am Saum, hier durch die hohle Stelle kennzeichnet, der plastische und wohl aus Metall gearbeitete Kopf eines Geiers eingesetzt war.

Zweite Zwischenzeit, 17. Dynastie, um 1575 v. Chr. | Sykomorenholz, stuckiert, vergoldet | Theben-West | ÄS 7163

© SMÄK, M. Franke

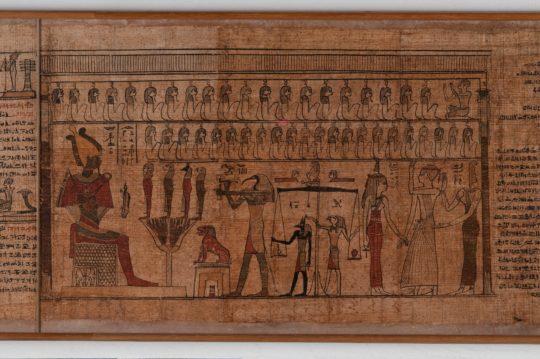

© SMÄK, M. FrankeTotenbuch des Pajuheru

Dieses knapp neun Meter lange, auf Papyrus geschriebene Totenbuch einer Person mit dem Namen Pajuheru stammt aus der ptolemäischen Zeit im 3. Jahrhundert vor Christus und überführt den Verstorbenen mit magischen Texten ins Jenseits. Die Sprüche machen ihn mit der Unterwelt vertraut, sollen ihn vor Gefahren schützen und seine Versorgung mit allem Notwendigen sichern.

In der Mitte der Gerichtshalle bedienen der schakalköpfige Gott Anubis und der falkenköpfige Horus eine Waage. Das Herz Pajuherus wird in die rechte Waagschale gelegt und gegen eine kleine Figur der Göttin Maat aufgewogen, die für die tadellose Lebensführung des Verstorbenen steht.

Ptolemäische Zeit, 3. Jh. v. Chr. | Papyrus | Leihgabe der bayerischen Staatsbibliothek

Religion

© SMÄK, M. Franke

© SMÄK, M. FrankeKultbild des Gottes Horus als Falke mit Doppelkrone

Ihres materiellen Wertes wegen wurden Kultstatuen aus Metall schon in der Antike geraubt und eingeschmolzen – bevorzugt Figuren wie diese aus Silber, das im Alten Ägypten noch wertvoller war als Gold. Und weil die Ägypter an Götter in Tier-, Menschen- und Mischgestalt glaubten, zeigt der im 1. Jahrtausend vor Christus gefertigte Falke sehr wahrscheinlich ein Götterbild aus dem Allerheiligsten eines Tempels. Eine Annahme, die die Doppelkrone samt Uräusschlange verstärkt.

Spätzeit, 27. Dynastie, um 500 v. Chr. | Silber, Elektron | Leihgabe der Bayerischen Landesbank

Nach den Pharaonen

© SMÄK, M. Franke

© SMÄK, M. FrankeStatue der thronenden Isis mit Horusknaben (Isis lactans)

Ein erster flüchtiger Blick auf die Sitzstatue lässt kaum das Alte Ägypten vermuten, kommen der üppige Faltenwurf des Gewands und der nach rechts geneigte Kopf doch geradezu hellenistisch daher. Tatsächlich aber sind Ikonografie und formaler Aufbau der Figur eindeutig ägyptisch. Die Frisur mit Mittelscheitel und schulterlangen Korkenzieherlocken stammt aus der Frühzeit der Ptolemäer. In die Bohrung am Oberkopf war sicherlich eine Krone eingesetzt – und auch das Kleid verweist auf eine Göttin. Die spezielle Knotung zwischen den Brüsten ging als „Isis-Knoten“ sogar in die Geschichte ein.

Frührömische Zeit, um die Zeitenwende | Serpentinit, Kalkstein | Matana el-Asfun | ÄS 4201

© SMÄK, M. Franke

© SMÄK, M. FrankeTextilien

Aus keiner anderen antiken Kultur sind so viele Stoffe überliefert – was sicher am trockenen Klima liegt, dass die Textilien über einen so langen Zeitraum erhielt. Diese Tuniken stammen aus den späten Epochen Ägyptens, aus dem 5. bis 10. Jahrhundert nach Christus. Hemdartige Gewänder mit und ohne Ärmel, die von Frauen, Männern und Kindern gleichermaßen getragen wurden: als Alltagskleider wie auch als Festtracht.

Schrift und Text

© SMÄK, R. Hessing

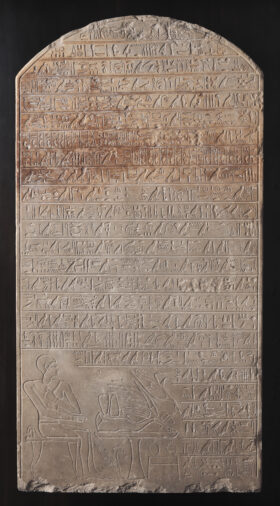

© SMÄK, R. HessingStele des Upuaut-aa

Die Stele des Upuaut-aa ist ein schönes Beispiel für die Verwendung von Hieroglyphen. Man wollte ein Ereignis für die Ewigkeit festhalten – und in unserem Fall an den Aufsteller der Stele erinnern. Upuaut-aa war Vorsteher eines Verwaltungsbezirks und der Priester. Er ist links unten vor einem großen Tisch mit Opfergaben dargestellt. Die Inschrift auf der übrigen Fläche des Steins ist modellhaft, also in gleichartigen Texten ähnlich aufgebaut: Sie beginnt mit der Datierung ins 13. Jahr des Königs Amenemhet II. und schließt ein Gebet an Osiris an. Dann werden alle Götter aufgezählt, die in Abydos in Mittelägypten, woher die Stele stammt, verehrt wurden. Für sie sollen die Lebenden beten.

Mittleres Reich, 12. Dynastie, um 1865 v. Chr. | Kalkstein | Abydos | Gl. WAF 35 | Leihgabe Wittelsbacher Ausgleichsfonds

Kunst-Handwerk

© SMÄK, Marianne Franke

© SMÄK, Marianne FrankeLiegendes Nilpferd

Dieses Nilpferd hier zeugt von einer so charakteristischen wie kunstvollen Gattung – und zählt überdies zu den Publikumslieblingen im Museum. Ihm ist sein Lebensraum auf den Leib gemalt: Über den seitlich liegenden Körper sind zwei mit Lotosknospen geschmückte Bänder gelegt. Sie sind in dunkler Farbe gestaltet und auf dem Rücken des Tieres gekreuzt. Große Knospen zieren die Flanken, während eine geöffnete Blüte den Nacken und eine zweite das Hinterteil des Nilpferds bedeckt.

Mittleres Reich, 12. Dyn., um 1900 v. Chr. | Fayence | ÄS 6040

Nubien und Sudan

© Claus Rammel

© Claus RammelGoldschatz der Amanishakheto

Die kostbaren Ketten, Anhänger, Siegelringe und Armreife, kunstvoll gearbeitet und teilweise mit Buntglas veredelt, gingen als „Goldschatz der Amanishaketo“ in die Historie ein – und lassen noch heute staunen: Amanishaketo war eine so reiche wie einflussreiche Königin aus dem antiken Reich von Meroe im heutigen Sudan, regierte gegen Ende des 1. vorchristlichen Jahrhunderts, trug diesen Schmuck – und nahm ihn mit ins Grab.

Meroitische Zeit, 1. Jh. n. Chr. | Gold, Glaspaste | Meroe, Pyramide N6 | Ant. 2446a

Alter Orient

© SMÄK, Marianne Franke

© SMÄK, Marianne FrankeGeflügelte bärtige Genien mit verschiedenen Attributen

Die Platten zeigen geflügelte Genien, die als mächtige Schutzgeister den assyrischen König Assurnasirpal II. und seinen Palast in Nimrud bewachen sollten. Die mittig auf die Platten gesetzten Texte in Keilschrift preisen den König für seine zahlreichen Eroberungen und Ruhmestaten.

Neuassyrische Zeit, um 870 v. Chr. | Mossulalabaster | Nimrud, Nordwest-Palast des Königs Assurnasirpal II. | Gl. WAF 3, 4, 6, 8, 9 | Leihgabe Wittelsbacher Ausgleichsfonds