„Adam, wo bist du?“

Eine Kunstinstallation von Ilana Lewitan

17.06.2020–10.01.2021

Adam digital

Hier können Sie sich die Ausstellung im 360°-Panorama anschauen:

Die Ausstellung

Zur digitalen Version der Ausstellung

Die Münchner Künstlerin erkundet in verschiedenen Stationen das Verhältnis von individueller Identität zu Zuschreibungen durch die Umwelt. Wer bin ich? In welche Schemen ordnet mich meine Umwelt ein? Am Beispiel vornehmlich jüdischer Biografien führt die Installation vor, welche wirkmächtigen, häufig gewalttätigen Potentiale Zuschreibungen von Menschen an Menschen enthalten.

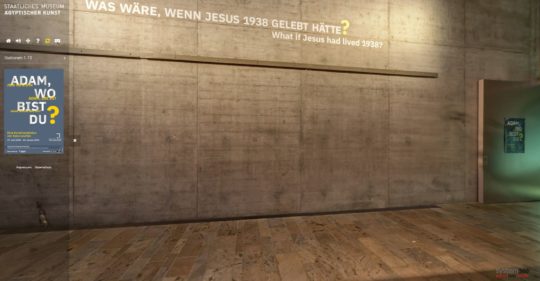

Die Installation gliedert sich in verschiedene Abteilungen, den Auftakt bildet ein fiktives Verhaftungsprotokoll aus dem Dritten Reich, das die Frage aufwirft: Was wäre, wenn Jesus im Jahr 1938 gelebt hätte?

Filmische Sequenzen führen von historischen „Zu-Schreibungen“ mit der mechanischen Schreibmaschine in die Gegenwart der digitalen Kommunikationskanäle. Hör- und Sehstationen zeigen Interviews mit Menschen mehrheitlich jüdischer Abstammung, die Zuschreibungen von außen als besondere biographische Herausforderungen, Bürden oder gar Katastrophen erlebt haben – von Max Mannheimer (1920-2016) über Charlotte Knobloch (1932) bis hin zum Münchner Rabbiner Brandt (1927).

Eine weitere Station lässt die Besucherin und den Besucher selbst nachvollziehen, wie banale Einordnungen der willkürlichen Ausgrenzung Tür und Tor öffnen. Der Weg durch die Installation führt schließlich zum großformatigen Fluchtpunkt der Inszenierung, in dem die Fragen kulminieren, die die Installation aufwirft, dem 4,6 Meter hohen Kreuz mit einem 3,3 Meter großen Korpus in Form einer KZ-Uniform.

© SMÄK / Die Werft

© SMÄK / Die Werft„Interventionen“ in der Dauerausstellung sensibilisieren den Besucher im Hinblick auf die Fragen nach Identität und Zuordnung: Einzelne Kunstwerke und moderne Objekte treten in den Vitrinen in einen Dialog mit der jahrtausendealten ägyptischen Kunst: Jüdische Geschichte und das Alte Ägypten sind durch Altes und Neues Testament vielfach miteinander verknüpft.

© W. Boettcher

© W. Boettcher © W. Boettcher

© W. Boettcher © SMÄK, Marianne Franke

© SMÄK, Marianne FrankeDie Künstlerin

Ilana Lewitan wurde 1961 in München geboren. Dort studierte sie von 1980-1983 Innenarchitektur und von 1982-1985 Architektur an der TU München. Von 1988-1992 arbeitete sie als Architektin und freie Illustratorin in New York, u.a. bei Richard Meier Architects & Partners und Dakota Jackson. Anschließend studierte sie bei Hans Daucher und Markus Lüpertz Malerei. Seit 1995 ist sie freischaffende Künstlerin. Seit 2012 ist sie auch als Dozentin tätig. Ilana Lewitan lebt und arbeitet in München.

© Ilana Lewitan

© Ilana LewitanZur Sonderausstellung äußert sich die Künstlerin in vier Themenblöcken:

© SMÄK

© SMÄK © SMÄK

© SMÄK

© SMÄK

© SMÄKDie Interviews

In freistehenden, individuell gestalteten Skulpturen mit historischen und zeitgenössischen Verbandskästen aus aller Welt sind digitale Displays eingearbeitet. Auf diesen kann man zehn Menschen sehen, die Ausgrenzung selbst erlebt haben und teilweise immer noch erleben. In gefilmten Interviews berichten Zeitzeugen, Shoa-Überlebende, Mitglieder verschiedener Glaubensrichtungen, Transgender, ein Flüchtling und ein blinder Mensch aus ihrem Leben und teilen ihre Erfahrungen mit den Zuhörern. Geschlossene, auf dem Boden liegende Verbandskästen repräsentieren Schicksale von Menschen, die ungehört bleiben.

Die Interviews führten Ilana und Louis Lewitan.

© SMÄK, Marianne Franke

© SMÄK, Marianne Franke

Prof. Dr. Dr. h.c. Wolfgang Huber, Theologe

Lewitan: Im Angesicht von Auschwitz, Bergen-Belsen, Treblinka stellt sich die Frage, wo war Gott? Diese Ausstellung fragt nach dem Menschen „Wo bist Du, Adam?“. Sehen Sie darin ein Spannungsverhältnis?

Huber: Ich sehe darin kein Spannungsverhältnis. Die Frage „Wo warst Du Gott?“, kann ich gar nicht im Sinne einer örtlichen Lokalisierung verstehen. Für mich stellt sich die Frage, wie konnte es passieren, dass Menschen die Beziehung Gottes zu ihnen und ihre Beziehung zu Gott so vergessen haben, dass deswegen eine Abwesenheit Gottes entstand, die Millionen von Menschen das Leben gekostet hat. Der mit Freiheit begabte Mensch ist der allergrößten Versuchlichkeit ausgesetzt, diese Freiheit zu missbrauchen. Es ist das, was diese Tradition mit dem großen Wort Sünde benennt. Und dann wird die Frage „Wo warst Du Gott?“, eine Alibifrage. Sie erspart die Fragen: Wo warst du? Wie hast du dein eigenes Leben, deine eigene Identität so verkehren lassen, dass du der Feind deines Mitmenschen geworden bist?

Lewitan: Ich zeige Jesus als Hülle im KZ-Sträflingsanzug. Wie interpretieren Sie diese künstlerische Darstellung?

Huber: Als ich die Darstellung das erste Mal sah, hat sie bei mir ganz widersprüchliche Gefühle ausgelöst. Dieser Häftlingsanzug ist für mich immer eine Verweigerung der Identität des Menschen dadurch, dass er in eine Schablone gepresst wird. Häftlinge haben Nummern und keine Identität. Das ist für mich das Grundlegende, was in diesem deswegen für mich auch ganz schrecklichen Anzug deutlich wird. Zwischen meinem Bild von Jesus und dieser Verweigerung der Identität klafft ein ungeheurer Abstand. Diesen Abstand künstlerisch zusammenzubringen, finde ich sehr eindrucksvoll, aber es ist für mich aus dem Grund auch erschütternd.

Lewitan: Diese Skulptur könnte missverstanden werden und Gefühle verletzen.

Huber: Es gehört nach meinem Verständnis zum Wesen von Kunst, dass sie anstößig ist. Dass Anstöße in eine falsche Richtung gesteuert werden können, passiert umso eher, je mehr Menschen mit einem solchen Anstoß für sich alleine bleiben, sich auch in etwas verrennen, was gar nicht gemeint worden ist. Insofern wünsche ich gerade dieser Ausstellung, dass Menschen über sie reden, ihre Wahrnehmungen auch wechselseitig korrigieren und dadurch Fehlinterpretationen vermieden werden. Wenn die Interviews in dieser Ausstellung ein Beitrag sein können, dass wirklich Gespräche in Gang kommen, dann würde sich auch wieder zeigen, dass Selbstreflektion nicht nur die Reflektion des Einzelnen mit sich selbst meint, sondern dass ich im Gespräch mit dem Anderen auch über mich selbst mehr Klarheit gewinne.

Lewitan: Ich beziehe mich in meiner Kunstinstallation auf die Philosophin Ágnes Heller, die von einer Entjudaisierung von Jehosuah sprach, dass also aus dem Juden Jehosuah Christus wurde. Wie konnte vergessen werden, dass Jesus Jude war?

Huber: Weil die christliche Tradition über lange Zeit die Identität des Christentums auf dem Weg einer Enterbung des Judentums zu begründen versucht hat. Diese Enterbungstheorie, die Kirche ist das neue Jerusalem, ist der neue Bund, entwertet den alten Bund, entwertet die Kontinuität des Volkes Israel. Von dem so gedachten Christentum her konnte es kein Verhältnis mehr dazu geben, dass die Wurzel des Christentums im Judentum liegt. Dass Jesus Jude war und Jude blieb, dass er nicht nur als Jude geboren wurde, sondern auch als Jude starb, das hat sehr lange gedauert und es ist sehr traurig zuzugeben und einzuräumen und die Folgerungen daraus zu ziehen, dass erst der Schrecken der Shoah in der christlichen Theologie einen wirklichen Neubeginn in dieser Hinsicht ausgelöst hat. Es ist exemplarisch: An dem tragischen, ja grausamen Geschick von Jüdinnen und Juden ist exerziert worden, dass die Reduktion von Menschen auf ein Identitätsmerkmal der Auslöser und die vermeintliche Legitimation von Gewalt gegenüber dieser Menschengruppe ist. Als Christ sage ich, ich akzeptiere nicht, wenn mein Gegenüber mich selbst nur als Christ wahrnimmt und dadurch meine eigene Individualität eigentlich vollkommen verkennt, weil das eine Reduktion ist. Menschen sind mehr als ihre Religion, ihre Profession oder ihr Geschlecht. Mir geht es darum, dass wir die Verachtung der Identität von anderen durch die Reduktion auf ein einziges Identitätsmerkmal überwinden.

Ahmad Mansour, Arabischer Israeli, Psychologe

Lewitan: Im Mittelpunkt der Kunstinstallation geht es um das Thema Identität. Wie definieren Sie für sich selbst das Thema Identität?

Mansour: Ich habe viele Identitäten in mir. Ich bin Deutscher, ich bin Araber, ich bin Israeli, ich bin zum Teil Palästinenser, Moslem, Familienvater und ein Mann. In meiner Arbeit mit Jugendlichen merke ich, dass die große Gefahr die eindimensionale Identität ist: Ich bin etwas und zwar nur das. Ich bin nur Moslem, nur Türke, nur Deutscher oder nur Araber. Die Menschen sind viel mehr als nur diese eine Identität, auf der sie beharren. Ich glaube, kein Mensch hat nur eine Identität. Ich selbst bin alles Mögliche. Wie bei meiner Tochter, sie ist hier geboren, sie hat deutsche und arabische Großeltern. Meine Tochter lebt hier und mal in Israel, sie hört unterschiedliche Sprachen, wenn wir essen, wenn Freunde uns besuchen. Für sie ist es das Allernormalste, die Leute nicht abzuwerten, weil sie anders sind. Sie fragt, sie ist neugierig und das ist einer der wichtigsten Aspekte: Offen sein für alles, was uns ausmacht – und das ist nie eindimensional.

Lewitan: Sie haben in Israel und auch in Deutschland Ausgrenzung selbst erlebt. Was ist das für ein Gefühl?

Mansour: Ich erlebe es heute noch. Ich stehe unter Personenschutz. Ich kann nicht zur Sonnenallee gehen und dort Hummus essen, den ich so liebe. Ich kann nicht in einer Moschee beten. Ich kann mich mit meiner Frau und meiner Tochter in Deutschland nicht frei bewegen und das ist eine Art von Ausgrenzung.

Lewitan: Es gibt also für Sie No-Go-Areas?

Mansour: Definitiv und ich erlebe das tagtäglich.

Lewitan: Wann haben Sie das erste Mal die Jesusfigur am Kreuz gesehen und was haben Sie dabei empfunden?

Mansour: Ich habe sie im Fernsehen gesehen und als ich mich noch in Israel mit Religion beschäftigt habe. Ich habe den Koranunterricht besucht und mich einer Gruppe dazugehörig gefühlt, die sehr radikal war, sie stand den Moslembrüdern, dem radikalen Islamismus, nahe. Ich war damals sehr radikal und sah andere Religionen, ob Judentum oder Christentum, aus der Perspektive eines radikalen Moslems. Für mich war die Geschichte über Jesus eine große Lüge. Jesus wurde nie gekreuzigt, sondern die Christen haben das in ihrem Buch verfälscht aufgeschrieben. Ich hatte das Bild von Menschen, die einen falschen Glauben und den richtigen Weg verlassen haben. Meine Aufgabe war es, diese Menschen zu bekehren und zu missionieren, ihnen von der wahren Religion zu erzählen, und das war einzig und allein der Islam, so habe ich es damals gesehen. Ich habe erst viel später erfahren, dass Jesus Jude war. Es passte in das Bild von meinen Großeltern, von meinen radikalen Freunden, die sowieso antisemitisch waren und jede Bestätigung suchten, um Juden für alles Elend im Leben verantwortlich zu machen. Komischerweise behaupteten sie im zweiten Satz, Jesus wurde nicht gekreuzigt, aber trotzdem sind die Juden verantwortlich für seine Nichtkreuzigung.

Lewitan: Was denken Sie, was empfinden Sie, bei dieser Kunstinstallation?

Mansour: Es ist eine sehr interessante Frage, was wäre, wenn Jesus damals in Deutschland gewesen wäre? Was wäre, wenn ich damals in Deutschland gewesen wäre? Wie würde ich mit meiner Familie umgehen? Wozu bin ich bereit, wenn ich Angst habe? Ich kann, wenn wir wie jetzt in Sicherheit in einem Raum sitzen, natürlich auf schlau machen, aber ich glaube, die Entwicklungen, die Entscheidungen, die wir in dem Moment treffen, in dem wir Angst haben, können absolut anders aussehen.

Lewitan: Ich versuche die Menschen über die Kunst zu erreichen und das Thema Identität darzustellen. Kann die Kunst auch Menschen, die sich dem Thema verschließen, erreichen?

Mansour: Absolut, aber nicht alle. Manche wird man über Kunst erreichen, andere über Sport oder Pädagogik. Kunst kann Unfassbares erreichen, ich merke es sogar in Gefängnissen, wo wir Theaterstücke spielen. Am Anfang ist die Skepsis sehr groß, „ich will mich nicht zum Affen machen und ich kann das nicht“. Wenn Insassen nach mehreren Tagen Freude daran gefunden haben, sind sie leidenschaftlich dabei. Also ja, definitiv und bitte mehr davon. Kunst ist die Lösung, um die Gesellschaft zum Nachdenken zu bringen.

Prof. Dr. Ágnes Heller, Shoah-Überlebende, Philosophin (1929 –2019)

Lewitan: Was wäre mit Jesus im Nationalsozialismus geschehen?

Heller: Jesus würde in allen Zeiten zum Tode verurteilt werden. Er war eine rebellische und reine Natur, die überhaupt keinen Kompromiss mit dem Bösen und dem Gleichgültigen machen wollte. Ein solch radikal guter, radikal überzeugter, radikal freundschaftlicher Mensch, der an die absolut gute Welt und das Reich Gottes glaubt, wird in allen Welten, zu allen Zeiten, zum Tode verurteilt werden. Natürlich in der Zeit des Nazismus gleich zu Anbeginn, noch vor der Weißen Rose.

Lewitan: Was denken Sie, wenn Sie Jesus in einer KZ-Häftlingsuniform mit einem Davidstern am Kreuz sehen?

Heller: Ich denke an Chagall. Er hat mindestens zwanzig Kreuzigungen von Jesus mit Gebetsschal gemalt, aber nicht in einer KZ-Häftlingskleidung. Jesus, dargestellt wie vor 2000 Jahren, ist ein Jude, der nicht von den Juden, sondern von den Römern gefangen, gekreuzigt und zur Schau gestellt wurde. Jesus in dieser Kunstinstallation in KZ-Kleidung, symbolisiert den gekreuzigten Juden in Auschwitz und im Holocaust. Das Kreuz hier ist daher ein doppeltes Symbol: Es zeigt Jesus am Kreuz vor mehr als 2000 Jahren und Jesus vor 70 Jahren, beide Jesusse sind vereinigt.

Lewitan: Haben Sie während der Shoah einen Dialog mit Gott geführt, gegen ihn gewettert oder sich von ihm abgewandt?

Heller: Nein, ich habe mich nie von ihm abgewandt, ich habe den Dialog mit Gott nie aufgegeben. Ich kannte meine Bibel gut, denn ich war auf dem jüdischen Gymnasium. Ich wusste, dass wir Menschen einen freien Willen haben und dass Gott nicht allmächtig ist. Er ist allwissend, aber nicht allmächtig, denn er hat seine Macht mit der freien Wahl zwischen Gut und Böse dem Menschen gegeben. Er kann das nicht zurücknehmen. Wenn wir das Schlechte wählen, dann ist es unsere Verantwortung und nicht die von Gott. Gott ist nicht verantwortlich für das Böse in der Welt, wir sind verantwortlich.

Lewitan: Gab es christliche Nachbarn oder Freunde der Familie, die Sie in dieser Zeit unterstützt haben?

Heller: Die nichtjüdischen Freunde meiner Eltern waren zurückhaltend, aber nie feindlich, oder sie selbst haben viel geholfen. Sehr viele haben uns geholfen. Nach der deutschen Besatzung 1944 wohnten wir in Häusern für Juden, die mit einem gelben Stern markiert waren. Mein Vater war im Internierungslager. Wir konnten zwei Stunden auf der Straße einkaufen, aber wir hatten überhaupt kein Geld, weil wir nicht arbeiten durften, das war unmöglich. Eine Freundin meiner Mutter und ihr Mann haben uns Pakete geschickt, und von diesen Paketen konnten wir meinem Vater Essen ins Internierungslager schicken. Einmal kam ein Fabrikarbeiter zu uns und brachte einen Brief von meinem Vater mit. Meine Mutter hat etwas Essen meinem Vater ins Internierungslager geschickt. Sie wollte ihm Geld geben, da antwortete der Mann, nein, nein, ich bin in der Gewerkschaft. Er sagte, es war seine Überzeugung zu helfen. Es gab solche Leute.

Lewitan: Welchem Umstand oder welcher Person verdanken Sie Ihr eigenes Überleben?

Heller: Überleben ist ein Zufall. Andere, die überlebt haben, mich inbegriffen, haben zufällig überlebt. Ich war geschickt, frech und ich habe alles getan, um überleben zu können. Ich wusste, wenn ich dorthin gehe, wo sie wollen, dann werden sie uns töten. Das habe ich allen Erwachsenen gesagt. Die glaubten, dass man uns zur Arbeit bringt. Ich habe davon kein einziges Wort geglaubt. Das alles hat dazu beigetragen, am Leben zu bleiben, aber das war es nicht allein. Es gab sehr viele Zufälle. So als wir an der Donau waren. Nach einer Weile haben die Pfeilkreuzer mit dem Schießen aufgehört und uns nach Hause geschickt. Das war ein reiner Zufall. Ich kann es immer noch fühlen: Kein Schreck vorm Tode. Ich guckte auf die eisige Donau. Das Einzige, worauf ich wartete, war, wann, in welchem Moment, ich in die Donau hineinspringen werde. Am wenigsten denkt man in solchen Momenten an den Tod. Aber sie haben plötzlich aufgehört, warum? Ich habe noch immer keine Ahnung, warum. Noch zweimal sollten wir erschossen werden. Das ist doch Zufall, dass sie aufgehört haben. Bei Zufall kann man nichts tun, deswegen sind es Zufälle.

Max Mannheimer, Shoah-Überlebender, Schriftsteller und Maler (1920 – 2016)

Lewitan: Stellen Sie sich vor, Jesus wäre in Deutschland 1938, in diesem Land der Dichter und Denker gewesen, was wäre mit ihm geschehen?

Mannheimer: Das, was mit den anderen Juden geschehen ist, das ist ganz klar.

Lewitan: Sie sind ebenfalls Künstler, wie hätten Sie sich das Kunstwerk vorgestellt?

Mannheimer: Wenn ich der Künstler wäre, da würde ich eher rauchende Schornsteine von Auschwitz als Hintergrund nehmen, Flammen im Hintergrund und eventuell auch noch etwas Stacheldraht, da wäre der Stacheldraht auf dem Kopf und der Stacheldraht im Hintergrund. Ich habe nämlich schon mal so etwas gemacht, wissen Sie.

Lewitan: Wie konnte es dazu kommen, dass der jüdische Jesus zu einem Christen, im Nationalsozialismus gar zum Arier wurde?

Mannheimer: Jahrelang hat man den Juden die Schuld zugeschoben für etwas, was sie gar nicht getan haben. Die Kreuzigung war eine römische Strafe, die jüdische Strafe war Steinigung. Er wurde nicht von den Juden gekreuzigt, das ist falsch, aber diese Legende ist so. Das Wort Arier dürfen Sie nicht verwenden, das ist ein Nazibegriff. Das ist eine Dummheit, Jesus war immer Jude. Er wurde nur von den Juden bei den Römern verraten, das war alles. Dass jemand für Geld jemanden denunziert, das wird es immer geben. Jesus war nie ein Christ in dem Sinne.

Lewitan: Bereits 1935 war es für Juden in Deutschland verboten, Kinos, Schwimmbäder, Kurorte und Parks zu besuchen. Haben Sie selbst solche Ausgrenzungen in der Tschechoslowakei erlebt?

Mannheimer: Diese Bänke habe ich erlebt. Es war „Nur für Arier“ auf den Bänken geschrieben, zweisprachig. Meine größte Heldentat war, dass ich 1940 in dem Kurort Luhačovice, wo ich nach 20 Uhr nicht hingehen durfte, dass ich dort zweisprachige Tafeln „Juden nicht zugänglich“ herausgerissen und in den Bach und die Sträucher geworfen habe. Am nächsten Tag waren sie wieder da. Das war meine einzige Heldentat. Ich war nie ein Held, ich habe immer nur Angst gehabt.

Lewitan: Haben Sie einen Judenstern getragen?

Mannheimer: Natürlich, ab dem 1. September 1941 gab es die Anordnung über das Tragen eines Sterns. Er musste fest angenäht sein, nicht nur angeheftet. Viele Leute haben immer eine Aktentasche drüber getragen. Man hat das hingenommen, es war eben Vorschrift. Wir haben alles nach Vorschrift gemacht. Wir waren wie die Schafe zur Schlachtbank. Es gab wenig Leute, die dagegen etwas getan haben, wir waren ziemlich machtlos.

Lewitan: Wie erklären Sie sich, dass sich so viele Menschen zur Schlachtbank haben führen lassen und sich nicht gewehrt haben?

Mannheimer: Ja das ist sehr schwer, es war ja alles organisiert. Man kommt in Auschwitz an, plötzlich der Befehl, alles liegen lassen, aufstehen, Frauen da, Männer da, dann vor den SS-Arzt, Alter, Beruf, ob gesund, die Hände gezeigt, links oder rechts, je nach dem. Das Alter war ja auch entscheidend, mein Vater (55) und Mutter (50) hätten keine Chance gehabt. Mein Bruder Erich, der 1942 verhaftet wurde, ist am 15. Februar 1943 im Totenbuch eingetragen. Wir waren in Birkenau im Stammlager, unser Bruder Ernst wurde nach fünf Wochen wegen Lungenentzündung und Durchfall in den Tod geschickt. Meine Schwester 15 Jahre alt, gelernte Friseuse, lebte 23 Tage. Meine Frau, ausgebildete Krankenschwester, Tochter eines Arztes, die ich Monate zuvor geheiratet hatte, weil es geheißen hat, Ehepaare bleiben zusammen, wurde gleich in den Tod geschickt, genauso wie ihre Schwester, so dass nach fünf Wochen von acht Familienangehörigen nur noch mein sechs Jahre jüngerer Bruder und ich lebten. Alle anderen waren sofort tot.

Lewitan: Gab es überhaupt keine Möglichkeit zu einem Aufstand oder sich zu wehren?

Mannheimer: Es gab in Bialystok, in Treblinka, in Sobibor Widerstand. In Auschwitz gibt es eine chemische Fabrik, die auch heute noch existiert, da haben Frauen ins Lager Sprengpulver eingeschmuggelt. Sie haben versucht, das Krematorium in die Luft zu sprengen. Es war ein Symbol. Ein SS-Mann ist umgekommen, die Frauen sind alle sofort erschossen worden. Das ist unwahrscheinlich, was da passiert ist. Stellen Sie sich vor, ein Volk das der Welt so viele kulturelle Güter gebracht hat, Philosophen, Erfinder, Dichter, Komponisten, ist in der Lage, solche Sachen zu tun. Man konnte es gar nicht glauben.

Mohammed Ali Mosavi, Geflüchteter, Auszubildender

Lewitan: Sie sind Jahrgang 2000, kommen aus Afghanistan und leben hierzulande seit 2015. Haben Sie auf Ihrer Flucht Schlimmes erlebt?

Mosavi: Ja, ich bin damals mit einem Kumpel los, den ich aber leider verloren habe. Er wurde erschossen, als wir an der Grenze zwischen Syrien und der Türkei waren. Ich weiß nicht, von wem. Es hätte mich auch treffen können. Wir waren ungefähr zwei Meter voneinander entfernt. Ich drehte mich um, und er war nicht mehr da. Da lag er. Ich habe ihn auf die Seite gelegt, ich konnte ihn nicht mittragen. Er war sehr schwer, ich musste weiter, ich konnte nicht dort bleiben. Ich frage mich immer noch, wieso war ich vor ihm? Womit hat er das verdient? Was hat er falsch gemacht im Leben, was habe ich richtig gemacht, dass ich jetzt leben darf, aber er nicht?

Lewitan: Kann es eine Erklärung geben?

Mosavi: Das war einfach Schicksal. Auf meiner Flucht habe ich sehr viele Menschen leiden und sterben sehen. In der Stadt Kobane im Irak hat ein Kumpel, den ich unterwegs kennengelernt habe, gesagt: Hol mal Wasser. Ich habe gesagt, ich bin müde, hol selber Wasser. Der ging raus und wurde erschossen.

Lewitan: Wann haben Sie zum ersten Mal über das Judentum und das Christentum erfahren?

Mosavi: Mein Vater ist leider mit sieben gestorben, ich musste daher bei meinem Onkel leben. Der hat immer als Schimpfwort „du Jude“ zu mir gesagt. Es hat mich dann doch interessiert, was ist Jude? Jeden den ich gefragt habe, sagte, pass auf mit den Juden, Juden sind schlechte Menschen. Das hat mich immer beschäftigt, warum sind das schlechte Menschen? Mir wurde Verschiedenes erzählt: Juden sind verflucht, weil die nicht auf Gott gehört haben, deshalb haben die auch kein Land. Dann wurde erzählt, dass Jesus ein Gesandter von Allah war. Er war ein Moslem und er wollte die Leute zum Islam bringen, aber die Leute haben ihn falsch verstanden. Christen beten zu ihm, weil er für den Frieden gestorben ist. Dann kam ich nach Deutschland und habe hier Juden kennengelernt. Jetzt habe ich viele Freunde, die Juden sind und wir machen auch vieles zusammen.

Lewitan: Was dachten, was fühlten Sie, als Sie hier zum ersten Mal Jesus am Kreuz hängen sahen?

Mosavi: Es war in Solln in München. Auf einem riesigen Feld, wo man Blumen schneiden und sie bezahlen kann, hing ein Kreuz mit Jesus. Es war nachts, ich habe mich erschrocken und bin davongelaufen wie noch was. Am nächsten Tag bin ich mit dem Fahrrad wieder hin. Ich habe mich gefragt, wenn man denn Gott liebt, wieso tut man ihn nicht vom Kreuz runter? Warum muss er die ganze Zeit da oben hängen?

Lewitan: Aus welchem Grund haben Sie für das Interview zugesagt?

Mosavi: Ich will, dass die Menschen mich besser verstehen und nicht urteilen, schwarze Haare, Bart, Ausländer, kriminell, wenn sie mich auf der Straße sehen. Sie sollen sagen, es gibt auch andere Ausländer, es gibt auch gute Menschen. Und ich fand die Idee mit der Identität cool, weil Identität und Persönlichkeit sich ändern. Ich hatte früher in Afghanistan eine andere Identität und Persönlichkeit. Ich mochte keine Juden und dachte, Juden und Christen wären schlecht. Auch auf Frauen hatte ich einen komplett anderen Blick. Das war das, was ich gesehen, gehört und gelernt habe. Jetzt kann ich sagen: Ich bin eine andere Person. Ich verstehe mich mit jedem Menschen. Ich bin offener geworden. Ich fühle mich besser und freier. Wir lernen dazu, wenn wir weitergehen.

Lewitan: Als Sie die Kunstinstallation zum ersten Mal sahen, was haben Sie da gedacht?

Mosavi: Ich fand diesen Kreis mit Stühlen, wo ein Stuhl umgekippt, einer umgedreht, einer kaputt ist, voll interessant. Ähnlich wie unsere Identität und Persönlichkeit. Wo wir leben und wann wir geboren werden, suchen wir uns nicht aus. Das ist Schicksal. Ich selbst habe niemals gedacht, dass ich nach Deutschland komme oder in welchem Land ich geboren werde. Ich komme auf die Welt, mein Leben ist umgekippt, wie der Stuhl, ich muss ihn erst wieder aufrichten. So war das bei mir. Seit ich Kind bin, habe ich immer versucht, den Stuhl wieder aufzustellen, damit er geradesteht. Die Idee mit dem Verbandkasten ist cool, denn zum Heilen brauchen wir einen Verbandskasten. Dieses Projekt ist etwas, was die menschliche Seele ein bisschen heilen sollte.

Düzen Tekkal, Jesidin und Kurdin, Journalistin und Menschenrechtsaktivistin

Lewitan: Welche Erfahrungen in Bezug auf Ihre Identität haben Sie als Jesidin und als Kurdin gemacht?

Tekkal: Meine Identität wurde immer herausgefordert. Das, als was ich zur Welt gekommen bin, war nicht selbstverständlich, weder meine religiöse, noch meine ethnische Identität. Dass ich Jesidin bin, führte dazu, dass ich als Teufelsanbeterin bezeichnet wurde. Dass ich Kurdin bin, hat zu der Frage geführt, wo ist mein Land? Ich bin eine Minderheit in der Minderheit. Ich habe mich trotzdem dazu entschlossen, in die Offensive zu gehen und mich nicht darauf reduzieren zu lassen.

Lewitan: Worum geht es Ihnen dabei?

Tekkal: Ich will mir nicht einreden lassen, wie ich mich zu verhalten habe, nur weil ich eine bestimmte Identität habe. Ich habe viele Identitäten: Ich bin Deutsche, ich bin Europäerin, ich bin eine Frau, ich bin eine Jesidin, ich bin eine Kurdin. Ich bin auch Jüdin in dem Moment, wo es um Solidarität geht für meine jüdischen Freunde. Eine der dunkelsten Stunden war für die Jesiden, als sich 2014 der Völkermord ereignete und wir als erste Generation zu Zeugen wurden. Da waren es vor allem unsere jüdischen Freunde, die uns die Herzen und Türen geöffnet haben. Wenn wir ehrlich sind, passierte da ein Völkermord, für den sich niemand interessierte. Das sind die Momente, wo man Freunde braucht, auf die man sich verlassen kann. Ich glaube zu wissen, wie es sich anfühlt, alleine zu sein.

Lewitan: Sie haben HÁWAR, einen Verein zur Unterstützung der Jesiden, gegründet. Sie werden dafür attackiert, warum tun Sie sich das an?

Tekkal: Mein Vater hat mich vor ein paar Tagen angerufen und gesagt, „du weißt schon, dass deine Großmutter kein würdevolles Leben hatte, dass sie nie ein Restaurant betreten hat, dass sie immer Angst hatte, wenn sie rausgegangen ist, der Willkür ausgesetzt zu sein, dass sie immer auf den Boden geguckt hat, wenn sie Fremde gesehen hat, aus Angst davor, stigmatisiert zu werden?“. Seine Sätze haben mich in Mark und Knochen getroffen und das sind genau die Momente, wo ich auch verstehe, dass ich tue, was ich tue.

Lewitan: Minoritäten sind aufgrund ihrer Identität zunehmend Ausgrenzungen und Anfeindungen ausgesetzt. Wie sehen Sie diese Entwicklung?

Tekkal: Ich empfinde diese Entwicklung bedrohlich und spüre, die Demokratie wird an den Minderheiten verhandelt. In dem Moment, wo Juden wieder angegriffen werden, ist das eine Bankrotterklärung für die ganze Gesellschaft und für die Demokratie als solche. Es ist wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass es nicht der Jude ist, der angegriffen wird, sondern wir alle und wir uns davon genauso betroffen fühlen müssen, als wenn es uns persönlich betrifft. Wir leben in Zeiten, in denen ich mich frage, warum wir es nicht schaffen, die richtigen Kräfte zu fördern. Die Juden werden gerade von mehreren Seiten angegriffen. Wir haben den bestehenden Antisemitismus, den ich nicht kleinreden will, aber es gibt auch einen importierten Antisemitismus, der mit der Muttermilch aufgesogen wird. Dass Israelfahnen am Brandenburger Tor verbrannt werden, das macht mich fassungslos. Es zeigt, dass die Menschen hier nicht angekommen sind.

Lewitan: Glauben Sie, diese Kunstinstallation kann etwas bewegen?

Tekkal: Ja, weil sie unserem Schmerz, der Wunde, der Identität Raum gibt. Die Ausstellung wird dafür sorgen, dass wir gesehen werden, mit allem was uns ausmacht und, dass es ist nicht nur die eine Identität geben kann.

Lewitan: Kann Kunst denn einen Beitrag zur Identitätsfindung leisten?

Tekkal: Kunst ist das einzige, was uns retten kann, wenn Worte und Sprache versagen. Sie erreicht uns in einer Ebene, die sonst gar nicht greifbar ist. Das ist das, was mich auch immer wieder aufs Neue so berührt, dass ich weinen muss. Kunst ist, uns selber daran zu erinnern, wer wir sind. Der Mensch, der fühlt, kann der Kunst nicht entkommen, und das ist auch gut so. Kunst muss über die Grenzen gehen. Wir wollen das Gegenteil von Staatskunst, von entarteter Kunst, das ist gerade bei dem Projekt eines der wichtigsten Anliegen. Es geht darum, die Kunst zuzulassen, ich würde das gerne übersetzen mit „sein Herz aufzumachen“.

Dr. Aleksander Pavković, Geburtsblinder, IT-Trainer

Lewitan: Ich hoffe, dass ich das Kunstprojekt so beschreiben konnte, dass Sie es sich als Blinder vorstellen können. Was ist Ihr erster Gedanke dazu?

Pavković: Es hat mich gleich sehr angesprochen, auch auf der theologischen Ebene. Ich habe mir gedacht, Auflehnung gegen den Nationalsozialismus ist vielfach geschehen, aber leider viel, viel zu selten. Für viele Christen, die sich ausdrücklich auch auf Jesus als den Christus berufen haben, wäre eine Auflehnung, ein Aufstand, ein guter Grund gewesen. Viele haben ihr eigenes Gewissen beruhigt mit allen möglichen Ausreden. Ich will gar nicht urteilen, wie hätte ich mich denn verhalten? Hätte ich auch nur geschaut, dass ich irgendwie durchkomme? Mich mit kleinen und großen Feigheiten über Wasser gehalten? Jesus eignet sich ganz bestimmt als Identifikationsfigur des Aufstandes, des Widerstandes gegen alles, was Verachtung und Tötungswille ist.

Lewitan: Wie stellen Sie sich als Blinder Jesus vor?

Pavković: Ich bin ein Mensch, der noch nie gesehen hat. Ich gehöre zu den Geburtsblinden und damit zu einer ganz kleinen Gruppe innerhalb der Gruppe der Blinden. Ich habe keine bestimmte Vorstellung von einem Gesicht oder so. Ich habe mich gefragt, würde ich ihn denn erkennen, wenn er jetzt plötzlich hier mir irgendwo leibhaftig begegnen würde? Und woran würde ich ihn erkennen? Würde es also eine Begegnung geben mit einem Menschen, wo ich sagen würde, boah, das war jetzt so stark, das muss Jesus gewesen sein. Das wäre nur möglich über die Ausstrahlung. Das müsste eine Begegnung sein, so voll von liebevoller Zuwendung, dass ich sagen würde, das kann jetzt eigentlich nur Jesus selbst gewesen sein.

Lewitan: Was glauben Sie, wäre mit Ihnen als Blinder geschehen, hätten Sie in der Zeit des Nationalsozialismus gelebt?

Pavković: Hätte man damals gewusst, dass meine Blindheit genetische Ursachen hat, wäre ich im Sinne des sogenannten Gesetzes zur Verhinderung erbkranken Nachwuchses auf jeden Fall sterilisiert worden, so wie es vielen tausend blinden Frauen und Männern ergangen ist. Man war im Nationalsozialismus überhaupt nicht zimperlich, was das betrifft, lieber zehn-, zwanzigtausend Menschen sozusagen vorsorglich entsprechend behandeln als einen übersehen. Das hätte mir unter dem Naziregime wahrscheinlich bevorgestanden.

Lewitan: Spielen Vorurteile in Ihrem Leben eine Rolle? Und wie begegnen Sie Vorurteilen?

Pavković: Ich bin sicher nicht frei von Vorurteilen. Ich selber habe mal in der Straßenbahn erlebt, wie ich in ein Buch in Blindenschrift vertieft war. Es ging um die Philosophen Edmund Husserl und Martin Heidegger. Jemand setzte sich neben mich und fragte, was ich da lese. Ich sagte, das ist die Phänomenologie des Geistes und etwas mit Martin Heidegger und das Sein zum Tode, dieses Thema der Geworfenheit. Es hat sich herausgestellt, dass er Philosophiestudent war. Wir hatten leider nur drei, vier Minuten und der junge Mann ist wieder ausgestiegen. Danach spricht mich jemand in so tiefen Basstönen an, mit so einem deutlich bayerischen Akzent: „Sie, der mit dem Sie da grad gred ham, gell, des war fei a Chines oder so was.“ Das war mir gar nicht wichtig. Da habe ich gesagt, aber warum sagen Sie mir, dass der wohl ein Chinese war? Na ja, hat der gesagt, damit Sie wissen, mit wem Sie da gred ham. Da habe ich gesagt, ich glaube ich weiß sehr gut, mit wem ich geredet habe, nämlich mit einem jungen Philosophiestudenten und das ist das Entscheidende. Dass der anders aussieht, das spielt überhaupt keine Rolle.

Lewitan: Die Philosophin Ágnes Heller sagt, Gott hat dem Menschen die Gesetze gegeben, und die Menschen sind frei zu wählen. Im Kontext von Auschwitz stellt sich die Frage, wo war der Mensch und seine Solidarität?

Pavković: Ich habe neulich gelesen, Gott hat den Menschen geschaffen als sein Repräsentationsbild. Dann gibt es eigentlich nur eins: Jeder Mensch ist aufgerufen, es ist geradezu ein Befehl, Liebe um sich herum zu verbreiten und nichts Anderes. In dem Moment, wo er etwas Anderes verbreitet, ist er vom Weg abgekommen.

Dr. Henry G. Brandt, Rabbiner

Lewitan: Rabbiner Brandt, wie wird Jesus aus der jüdischen Perspektive interpretiert?

Brandt: Die Reaktion auf Jesus ist, wie alles Jüdische, vielschichtig. Eine jüdische Meinung über Jesus gibt es nicht. Wir haben alles, von absoluter Ablehnung, überhaupt nicht wissen wollen, das Thema völlig verdrängen bis hin zu einer Quasiakzeptanz, einer besonderen jüdischen Persönlichkeit. Moderne Denker wie Martin Buber und Schalom Ben-Chorin sahen in Jesus einen Juden, der sich mit den Problemen dieser Welt auseinandersetzte. Aus jüdischer Sicht können wir uns nur auseinandersetzen mit Jesus von Nazareth bis zu seinem Tod. Alles was Jesus nach der Erzählung im Neuen Testament sagt und bewirkt hat, ist nicht mehr im Rahmen des Judentums zu verstehen. Wir haben nur den einen absoluten Gott. Die Christen, auch wenn sie ihn als Juden sehen, haben vom Glauben her eine andere Sicht von Jesus. Der Jude sagt, nein, das ist nicht mein Glaube. Das bedeutet nicht, dass er den Glauben des Christentums nicht als eine große Religion respektieren kann. Dieses Spannungsfeld berechtigt keinen, dem anderen den Kopf einzuschlagen. Es muss eine Diskussion und eine Debatte geben: Wo sind aufgrund dieser Geschichte Gemeinsamkeiten, die mehr sind als viele glauben möchten, und wo ist das Trennende, das unüberbrückbar ist.

Lewitan: Wie steht es um den christlich-jüdischen Dialog?

Brandt: Der christlich-jüdische Dialog ist nicht universell, es gibt immer noch Ecken im Christentum, in denen man noch den alten Lehren und Gedanken verhaftet ist. Redliche und ehrliche Menschen bis in die höchsten Ränge des Christentums sind aber mit sich selbst ins Gericht gegangen. Der christlich-jüdische Dialog ist etwas sehr Junges und hat schon revolutionäre Folgen gezeitigt. Wenn das, was jetzt erreicht worden ist, Bestand hat, dann ist die Wende der Christen dem Judentum gegenüber so radikal, dass Israel nicht verdammt ist, dass es sein Heil zu Gott, außerhalb des Christentums hat. Wir sind in gewissen Kreisen wirklich in einem Dialog angekommen, in dem wir auch problematische Themen angehen können, wo wir uns gegenseitig auch mal verletzen, ohne dass unsere persönlichen Beziehungen und Freundschaften darunter leiden. Wir sind mitten im Dialog und noch lange nicht am Ende.

Lewitan: Wie wichtig ist bei dieser Kunstinstallation die muslimische Perspektive?

Brandt: Ich möchte warnen vor der Begrifflichkeit der christlich-jüdischen Zivilisation, ein Begriff, der oft missbraucht wird. Es ist die große Frage, ist es wirklich eine christlich-jüdische Zivilisation? Viele bezweifeln, dass man das so sagen kann. Was Ihre Installation betrifft: Das Kreuz ist klar ein christliches Symbol, der Hängende ist klar das jüdische Opfer der Shoah. Eine islamische Komponente hat da überhaupt nichts zu suchen. Es ist ein christlich-jüdisches Thema. Der Dialog mit dem Islam ist notwendig. Wenn wir das sagen, ist das in keiner Art und Weise eine Herabstufung des Islam.

Lewitan: Ich zeige Jesus ohne Leib im KZ- Anzug am Kreuz. Im Gespräch zu Gott fragt er „Adam, wo bist Du?“. Wie ist Ihre Meinung dazu?

Brandt: Diese grundsätzliche Frage bestimmt alles, worüber wir im Rahmen der Ethik, der zwischenmenschlichen Beziehungen, der Beziehung zu Gott sprechen. Es ist ein ewiges Thema, denn alle unsere Probleme in dieser Welt hängen an dieser Frage: Mensch, Adam, wo bist Du in dieser Welt, die wir bauen? Unter dieser Thematik können Sie eine wunderbare, vielschichtige Ausstellung machen, weit über das Kreuz hinaus. Diese Ausstellung bringt scharf ans Licht, dass Jesus Jude war und nur Jude. Das Kreuz stört mich an sich nicht, obwohl ich weiß, dass viele jüdische Betrachter das nicht so ganz goutieren werden, weil das Kreuz für sie den Gedanken christlicher Mission auslöst. Wir wissen aber, dass die Kreuzigung eine weit verbreitete römische Art des Tötens war. Man könnte sagen, dass diese Installation den damaligen Mord in die neue Zeit bringt. Es ist starker Tobak, aber äußerst aussagekräftig. Leute, die nicht ausgerüstet sind, mit so etwas Tiefgründigem umzugehen, werden provoziert reagieren. Diese Sache ist Provokation, die sollte man aussprechen, die sollte man zeigen, die soll diskutiert werden, es soll darüber gestritten werden. Ein Künstler kann nicht von vornherein mit universellem Applaus rechnen. Wenn die Künstlerin hier eine lebhafte Debatte vom Zaun bricht, dann hat sie ihr Ziel erreicht.

Bela Adriana Raba, Transgender, Fotografin

Lewitan: Welche Rolle spielt das Thema Identität in Ihrem Leben?

Bela Raba: Das Thema Identität spielt für meine Persönlichkeit und im Hinblick auf mein Geschlecht eine Schlüsselrolle, weil ich mich immer als Frau gefühlt habe, aber als Mann geboren wurde. Die Identität ist für mich ein Prozess, wie bei einer Raupe, die sich irgendwann verpuppt und dann zu einem Schmetterling wird, so fühlt sich das für mich an. Es ist ein seelischer Prozess, der sich über viele Jahre erstreckt und nur wenig mit äußerlichen Aspekten zu tun hat.

Lewitan: Es gibt eine Identität, die man sich selbst zuschreibt, und eine, die einem zugeschrieben wird. Wie waren da Ihre Erfahrungen?

Raba: Ich hatte in der Schule mit Mitschülern oder Lehrern nie negative Erfahrungen. Es liegt wohl daran, dass ich eine Gabe habe, immer auf die Menschen zuzugehen, besonders wenn ein Fragezeichen im Gesicht steht. Ich ziehe mich nicht zurück, sondern gehe auf die Menschen zu. Während meiner Schulzeit habe ich gespürt, dass ich mich zu den anderen nicht so richtig zugehörig fühlte. Bei den Mädchen war ich nicht wirklich integriert, weil ich irgendwie anders war, und bei den Jungs genauso wenig. Trotzdem hatte ich einige tolle Freunde, mit denen bin ich durch dick und dünn gegangen, für die war es kein großes Thema. Es war immer klar, dass ich anders war, ich aber habe dem damals kein Label geben können. Erst mit 18 Jahren habe ich ihnen gesagt, hört mal zu, ich wäre lieber eine Frau. Ein paar Freunde hatten damit ein großes Problem. Lustigerweise bin ich heute mit den Freunden immer noch in Kontakt. Wir haben immer wieder den Kontakt gesucht, um die Vorurteile aufzuarbeiten, aufzulösen. Ich habe also nie lockergelassen, es kommt immer darauf an, wie man auf die Menschen zugeht.

Lewitan: Wie steht es um Ihre Identität im Personalausweis?

Raba: Es gab natürlich im Personalausweis einen Zwiespalt, wobei ich in Deutschland damit nicht so große Probleme hatte. Polizei und Behörden kommen mit dem Thema eigentlich gut zurecht. Ich bin mit diesem Thema nicht alleine, allerdings ist es schon so, dass man irgendwann ein Häkchen dranmachen möchte, weil viele Menschen doch zu Schubladendenken neigen. Deswegen habe ich mich entschieden, auch den Pass ändern zu lassen. Ich bin jetzt 47 Jahre alt und gerade dabei, einen neuen Pass zu bekommen.

Lewitan: Was sehen Sie im Zusammenhang mit dem Kunstprojekt als besonders wichtig an?

Raba: Ich sehe uns Menschen als Einheit, wir sind eine Welt. Ich mag Abgrenzungen nicht. Für mich spielt es keine Rolle, ob Jesus Jude war, sondern das, was er gesagt hat. Es geht nicht darum, sich darauf etwas einzubilden, Jude, Russe oder Deutscher zu sein. Ich finde das Projekt unglaublich wichtig und wertvoll; es gilt Grenzen aufzuweichen und sich immer wieder die Sinnfrage zu stellen: Wer bin ich und warum bin ich hier? Ich finde das Projekt sensationell als Spiegel für unsere Gesellschaft, raus aus dem Schubladendenken. Das Projekt wirft tausend Fragen, aber eben auch tausend Lösungen auf. Es ist wie bei einer kalten Dusche, wie bei einer Watschn, man geht in die Ausstellung rein und ist erstmal wach. Es ist wichtig, die Menschen zu sensibilisieren. Das volle Wasserglas, das wir ständig aufgrund von äußeren Einflüssen mit uns rumtragen, erstmal auszuleeren und zu sagen: Jetzt bist du hier, lass dich ein. Wenn wir Ängste überwinden, dann kommen wir einen Schritt weiter. Das betrifft alle Menschen. Ich glaube, Grenzen sprengt man dann, wenn man sich nicht mehr von außen einreden lässt, dass das, was man tut, schlecht oder verkehrt ist, sondern auf seinen inneren Gott hört, der einem immer das Beste will. Wenn man ehrlich ist und das, was man innen spürt, nach außen lebt, dann ist man richtig, egal was man tut.

Lewitan: Welche Fragen würden Sie an die Besucher der Ausstellung stellen?

Raba: Wie fühlst du dich, wenn du jetzt nichts anhast? Wie fühlst du dich, wenn du dich hier in der Ausstellung nicht hinter deinem Armani-Anzug oder deinem Givenchy-Kleid versteckst und alle dich anschauen? Was bedeutet für dich Ausgrenzung? Was ist deine größte Angst? Was bedeutet Mut? Wo warst du mutig? Das sind maßgebliche Fragen, die uns immer animieren „out-of-the-box“ zu denken und uns aus unserer Komfortzone herausreißen, wenn wir uns darauf einlassen.

Dr. h.c. Charlotte Knobloch, Shoah-Überlebende, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern

Lewitan: Was löst es bei Ihnen aus, wenn Sie in meiner Kunstinstallation Jesus in KZ-Sträflingsuniform am Kreuz sehen?

Knobloch: Es ist die künstlerische Darstellung der Gesetze des Dritten Reiches, die Juden zu vernichten und zu fragen wie weit hätte das durch die Kirchen nicht nur in dem damaligen Deutschland, sondern in der Welt, mit einem Aufschrei verhindert werden können.

Lewitan: Warum unterstützen Sie das Kunstprojekt „Adam, wo bist Du?“?

Knobloch: Kunst soll provozieren: Das Kunstwerk von Ilana Lewitan provoziert und erfordert eine große Toleranz. Es gibt viele Interpretationsmöglichkeiten und das ist wichtig für ein Kunstwerk. Kunst soll die Menschen ansprechen. Der eine geht vorbei und sagt: Um Himmels Willen, was ist das, was soll damit ausgesagt werden? So hat jeder seine eigenen Erklärungen. Es ist sehr wichtig, dass die Menschen sich zu diesem Thema gerade in unserer heutigen Zeit äußern und darüber diskutieren. Dieses Kunstwerk fordert die Menschen heraus und deswegen unterstütze ich es.

Lewitan: Kann dieses Projekt bei der Vermittlung der Shoah an Schülern von Nutzen sein?

Knobloch: Es ist vielleicht etwas ungewöhnlich, aber es ist für das Verstehen, was damals Menschen Menschen angetan haben, wichtig, wenn die Kunst aufrüttelt. Ich sehe das für Schüler und junge Menschen, die keine Fragen mehr an die Zeitzeugen richten können, als sehr wichtig an, dass die Kunst vielleicht Antworten geben kann. Kunst wird und soll einen neuen Weg beschreiten. Ilana Lewitan hat da den ersten Schritt getan. Wie sie es mit der Skulptur und dem gelben Stern auch ganz klar darstellt, das ist ein neuer Weg des Gedenkens.

Lewitan: Glauben Sie, dass dieses Projekt mit der Darstellung von Jesus im KZ-Anzug, auf jüdischer und auch auf christlicher Seite, missverstanden werden oder gar Unmut hervorrufen könnte?

Knobloch: Es ist sicher nicht für jeden verständlich, und man muss sich mit dieser Skulptur intensiv befassen, um daraus zu lernen und um das, was Ilana Lewitan wollte, verstehen zu können. Provokation, weckt die Menschen auf. Wir müssen sie aufwecken. Wir sind verpflichtet, die Menschen an das zu erinnern, was geschehen ist. Das ist die Voraussetzung, damit dieser Mord an Menschen nie mehr in der Zukunft in diesem Land in der Form, wie wir es erlebt haben, durchgeführt werden kann. Es bleibt die wichtigste Aufgabe für uns, die wir noch für kurze Zeit dieser Generation angehören und das alles erlebt haben, dass der Stab der Erinnerung weitergegeben wird. Jetzt sind auch die Künstler dran, diesen Stab entgegen zu nehmen.

Lewitan: Wie lautet Ihr Vermächtnis als Shoah-Überlebende an die Jugend hierzulande?

Knobloch: Ilana Lewitan kommt aus einer Familie, die auch so wie ich die Verfolgung erlitten hat. Sie ist als Kind in dieser Familie aufgewachsen, sie hat als Kind diese Themen in sich aufgenommen, die sie in ihrer Form jetzt der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt und vielleicht auch eine Mahnung aussprechen möchte an die Nachkommen. Das ist in meinen Augen eine Einmaligkeit, die diese junge Frau auf sich geladen hat. Ich glaube, da ist Ilana Lewitan jetzt ein großes Vorbild, dass sie sich diese Themen zu Herzen genommen hat und den Menschen mitteilen möchte, was sie spürt, was sie den Menschen verständlich machen will und kann. Junge Menschen müssen sich darüber klar sein, sie sind in der Verantwortung für die Zukunft, die Zeitzeugen sind bald vorbei. Es gibt verschiedene Persönlichkeiten, die Publikationen und Filme hervorbringen, die dazu beitragen können, dass der Holocaust nicht in Vergessenheit gerät. Da ist die Jugend in der Verantwortung. Was ich bei Ilana Lewitan besonders hervorheben möchte: Mit dieser Skulptur eröffnet sie einen entscheidenden Weg für junge Menschen, sich mit diesen Themen zu befassen. Hoffentlich hat sie noch viele gute Ideen dieser Art, das wünsche ich ihr von Herzen, und ich wünsche auch, dass ich sie dann auch manchmal kommentieren kann.

Die Musik

Die gesamte Kunstinstallation wird von einen musikalischen Dialog zwischen dem französischen Elektrokomponisten Philippe Cohen Solal und dem israelischen Dirigenten und Akkordenonisten Omer Meir Wellber umrahmt. Diese symbolisiert die Tragödie und Resilienz menschlicher Existenz. Die Musik verbindet Jenseits, Gegenwart und Zukunft und bringt die westliche und östliche Welt zusammen. Fragmente menschlicher Stimmen, sphärische Sounds und elektronische Klänge umkreisen die Frage der Künstlerin nach der Identität.

© StMWK Bayern

© StMWK Bayern